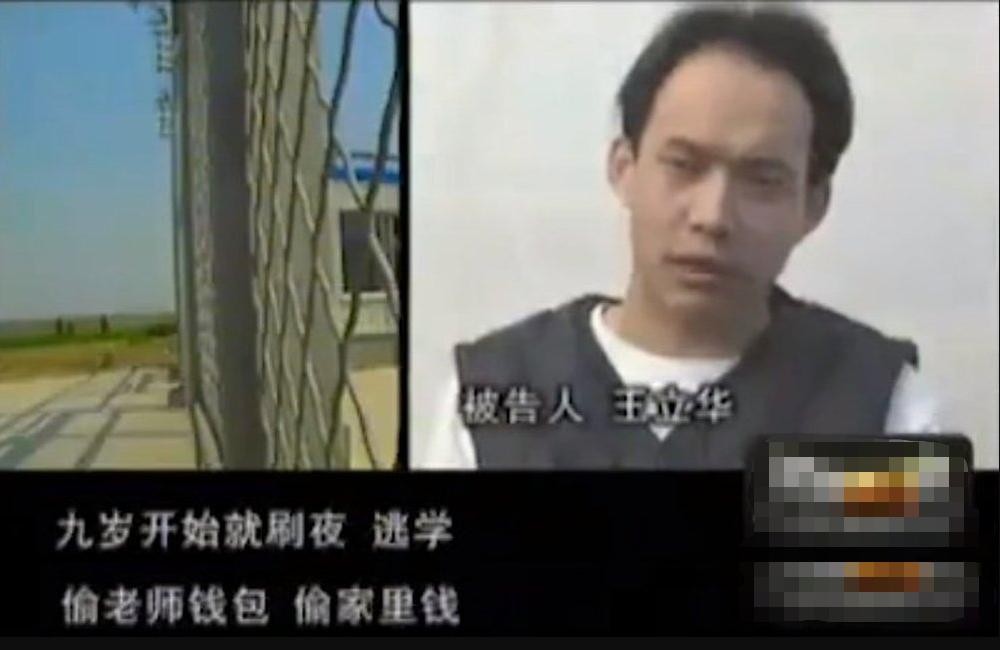

死刑犯王立华落网时仍嬉皮笑脸,枪决前落泪忏悔,民警:虚情假意

在生命的最后时刻,被囚禁了漫长500多天的悍匪王立华,面对即将到来的死刑判决,他向管教民警吐露了一句看似悔悟的话语:“如果真的有下辈子,我会重新规划我的人生道路,不再重蹈覆辙。”

在行刑前夕,当管教民警戴春来问及来世的选择时,王立华的回答虽透露出一种对重生的向往,但那份言辞背后却一点也不真诚。

王立华常自称为“天生的坏种”,他的行为确实印证了这一点,然而,他姐姐的观点揭示了另一层复杂性:王立华误入歧途,家庭教育的双重极端难辞其咎。

作为独子,他承受了父亲严苛的棍棒教育,任何小错都会招致重罚,而母亲则对他溺爱无度,纵容一切。

这种截然相反的教育方式,让王立华在挨打后选择沉默离家,母亲再以宠溺安抚其回归,形成了一种扭曲的心理循环,这种家庭教育环境的分裂,无疑是王立华人生轨迹偏离正轨的重要因素之一。

王立华的家庭中,除了严厉的父亲,连他的姐姐也成为了动辄施以“家教”的一员,姐姐与他性格迥异,虽自认不聪慧,但学业成绩优异,而王立华则天生头脑灵活,却对学习毫无兴趣。

若非姐姐坚持为他补习,他或许早在小学三四年级时就面临留级的困境,然而,补习过程中,王立华常显露出漫不经心的态度,对姐姐的劝诫置若罔闻,最终迫使姐姐不得不采取“武力”手段,以强制他专注于学业。

王立华的生活似乎总是被阴霾笼罩,无论是在家中还是在学校,他都难以找到一丝温暖与安慰,在学校里,他不仅饱受欺凌,还遭受着老师的冷落,这使得他更加孤独无助,几乎没有朋友可以倾诉。

校门口的小混混成了他每日必经的恐惧,而他遭遇的暴力和恐吓,竟连亲姐姐都选择袖手旁观,这深深刺痛了他的心。

在这样的环境下,王立华开始对小混混们那种“团结”和“忠诚”产生了莫名的向往,他渴望拥有属于自己的一群“小弟”,以寻求某种保护和归属感。

终于,在一次偶然的机会中,王立华通过为一名钱不够的同学买糖葫芦,迈出了走向那个他既害怕又渴望的世界的第一步。

王立华意外地通过一次小小的善举,收获了一个“小弟”的忠诚,这份突如其来的“尊重”极大地满足了他的虚荣心。

随着他不断用零食和玩具吸引更多孩子,他逐渐从一个受气包转变为班里的“孩子王”,然而,这份“荣耀”背后,是他难以承受的经济压力。

为了维持自己在孩子们中的地位,王立华不得不开始偷家里的钱,这也成为了他频繁挨打的原因。

父母为了防止他继续偷窃,甚至采取了将钱绑在身上的极端措施,但这一切都无法阻止王立华在错误的道路上越走越远。

王立华一旦尝到了奢侈生活的甜头,便难以再回到简朴的日子,随着零花钱的迅速耗尽,他毫不犹豫地踏入了偷盗的歧途。

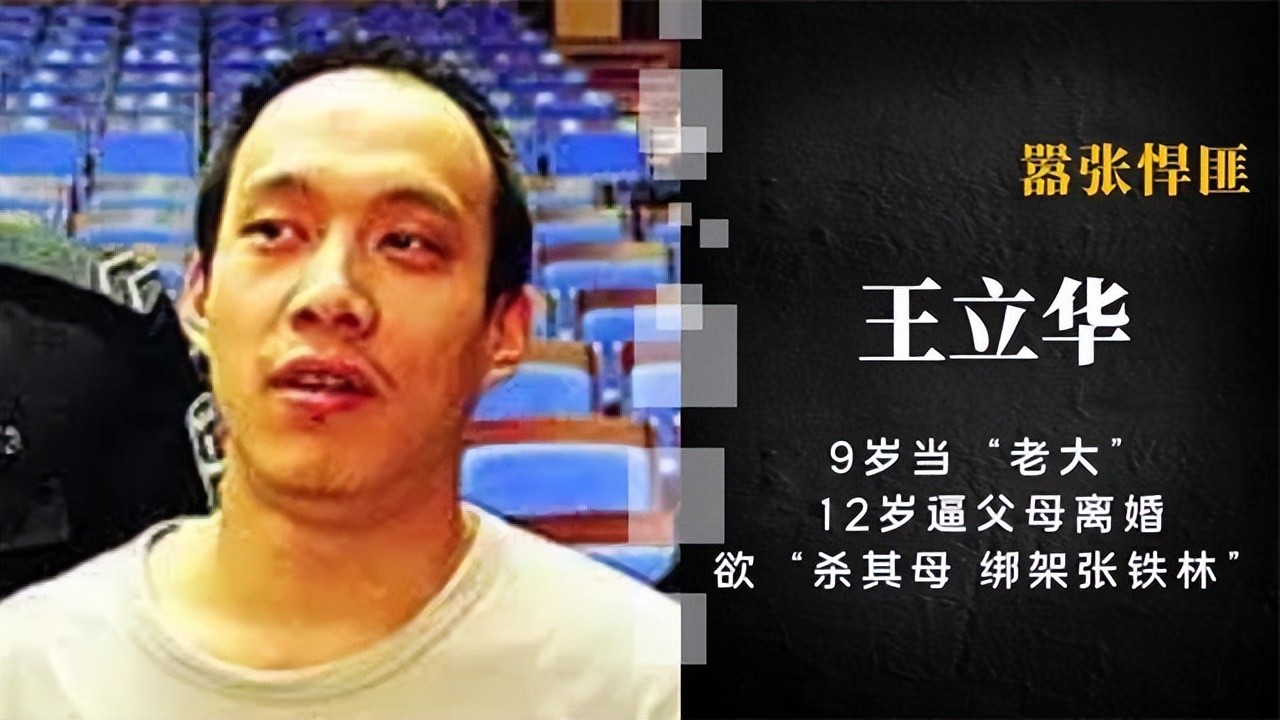

年仅九岁,他便对家中藏钱的地方了如指掌,频繁地偷取钱财以满足自己的挥霍欲望,然而,每次行窃后都不可避免地会遭到父亲严厉的责打,这不仅没有让他迷途知返,反而加剧了父子之间的紧张关系,两人的隔阂日益加深。

王立华性格中的固执与叛逆展现得淋漓尽致,当家庭中的偷窃无法满足他的贪婪时,他竟将目标转向了学校,无论是同学还是老师,都成了他眼中的“猎物”。

12岁那年,他的行为终于被老师当场揭穿,尽管老师试图通过思想教育引导他迷途知返,但王立华却毫不在意,无动于衷,最终,老师无奈之下只能将他送至派出所。

面对这样一个年幼的“惯偷”,民警也只能采取说服教育的方式,试图用人生哲理唤醒他的良知,随后便放他离开。

然而,这次经历似乎并未给王立华带来任何触动,他依然我行我素,继续在错误的道路上越走越远。

王立华与王父之间的冲突如同一场永无止境的暴风雨,每次王立华在外闯祸,都会引来王父的怒火与暴力,而王父的严厉又激发了王立华更强烈的叛逆与反抗。

这种恶性循环最终导致了王立华的离家出走,三天的失踪让母亲心急如焚,当母亲找到他时,王立华竟提出了一个令人震惊的条件,要么父母离婚,要么他永不归家。

在这个选择面前,母亲毫不犹豫地选择了儿子,即便这意味着家庭的破裂,她也要保护王立华,这份母爱在极端情况下显得既深沉又无奈。

离婚后的王母与王立华相依为命,起初王立华沉浸在摆脱父亲暴力的喜悦中,但很快他就意识到,没有父亲的经济支持,家里的经济状况急转直下,无法满足他挥霍的需求。

于是,王立华将目光投向了外界,开始对周围的邻居和商贩实施偷窃,然而,这些受害者并不像家人那样对他容忍,他们迅速将王立华的行为上报给警方,随着时间的推移,王立华频繁进出派出所,那里几乎成了他的第二个“家”。

17岁的王立华因偷窃巨额钱财而锒铛入狱,被判九年有期徒刑,然而,这段铁窗生涯非但没有让他洗心革面,反而让他的性格变得更加极端和残暴。

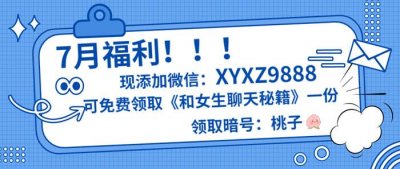

在狱中,他竟然还设法拉拢了两个同伙,共同策划了一个胆大包天的计划,抢劫国库,时间如梭,2002年,王立华提前结束了他的服刑生涯,重获自由。

然而,令人震惊的是,他出狱后的第一个念头竟是想要杀死自己挚爱的母亲,他给出的理由荒谬而扭曲:“因为我太爱妈妈了,她是我的软肋,所以为了我自己,我必须杀了她。”

然而,在真正面对母亲那温柔慈爱的笑容时,王立华内心深处的良知似乎被触动了,他最终未能狠下心肠,将那份扭曲的爱转化为实际行动。

出狱后的王立华,为了实施他那疯狂的计划,不惜倾尽所有前往缅甸购买了三把枪支,身无分文的他,随即策划并实施了一起绑架案,目标锁定在了家境殷实的王大亮身上。

他联合狱中结识的同伙,成功将王大亮掳走,并向其家人勒索了高达300万的赎金,然而,这笔巨款并未能保住王大亮的性命,王立华在得手后残忍地杀害了他,并向其家人发出更加嚣张的勒索威胁。

随后,王立华迅速挥霍掉这笔不义之财,又将贪婪的目光投向了王大亮的弟弟,但这次计划因受害人的逃脱而未能得逞。

不甘心的王立华并未就此收手,他转而伪装成警察,专门挑选驾驶豪车的人进行绑架,其手段之残忍、行为之嚣张,令人发指。

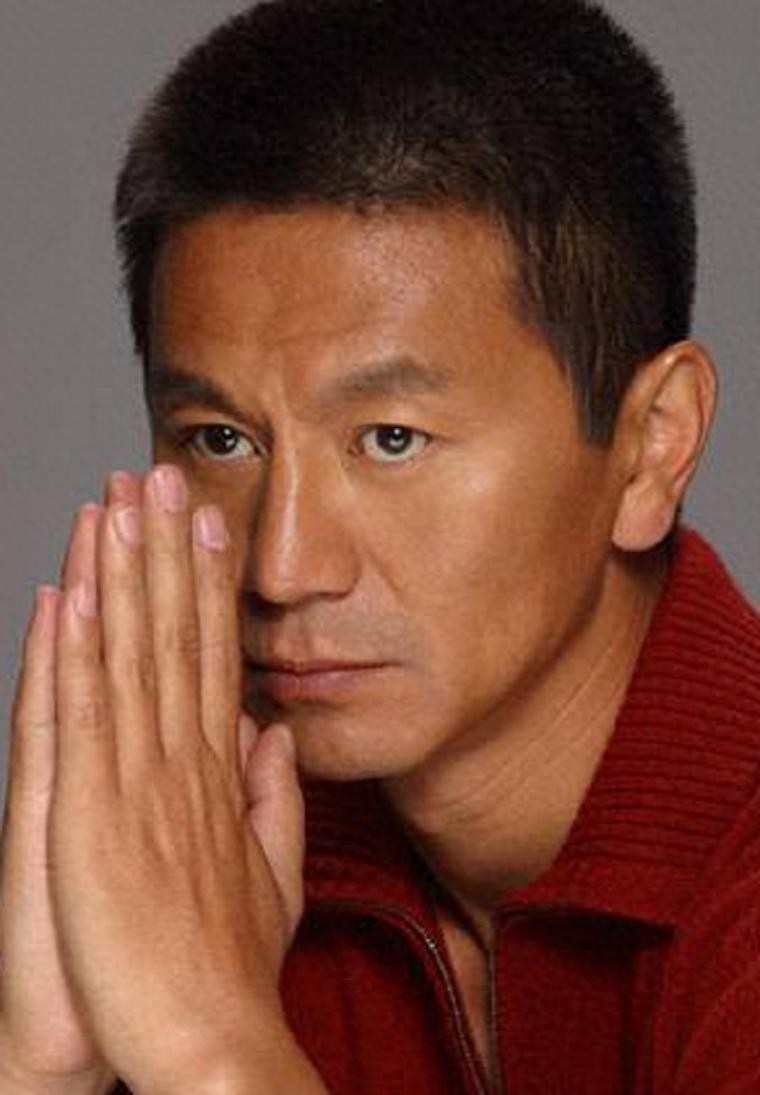

2004年2月3日,北京的夜色中灯火辉煌,某酒吧外,一场突如其来的变故打破了夜晚的宁静,吴若甫,这位正当红的影视明星,在结束聚会准备驾车离开时,突然被几名身着警服的男子包围。

这些男子以迅雷不及掩耳之势将他制服,并以一张伪造的“警察证”为幌子,谎称他涉及交通肇事案,需配合调查。

面对这突如其来的指控,吴若甫虽感困惑与惊慌,但仍坚持自己并未驾车,更不可能肇事。然而,对方显然不打算听他的辩解,态度强硬地给他戴上了手铐,企图强行将他带走。

这一幕,让在场的所有人都震惊不已,谁也没有想到,这位光鲜亮丽的明星竟会遭遇如此离奇的绑架事件。

在那一刻,经验丰富的吴若甫敏锐地察觉到异样,他偷偷审视着那些“警察”的制服,发现它们既不合规范又显得松垮,警帽也歪歪斜斜。

这些细微之处让他心中警铃大作,意识到这些人可能并非真正的警察,他试图挣扎反抗,但一股冰冷的触感瞬间贴上了他的后腰,那是枪,不容置疑的威胁。

吴若甫顿时僵住,所有的动作都凝固在那一刻,随后,他被粗暴地推入一辆蓝鸟轿车,车辆迅速驶离现场,消失在夜色中。

吴若甫紧闭双眼,心中五味杂陈,他从未想过自己会成为电视剧情节中的主角,亲身经历这场突如其来的绑架,此刻的他,除了接受现实,别无他法。

吴若甫的朋友们久等不见其归,前往停车场寻找,却发现车辆空留而人已无踪,惊慌之中,他们迅速报警,并通知了吴若甫的家人。

而吴若甫家人接到勒索电话,要求巨额赎金并警告不得报警,但他们选择了双管齐下,既筹款又报警。

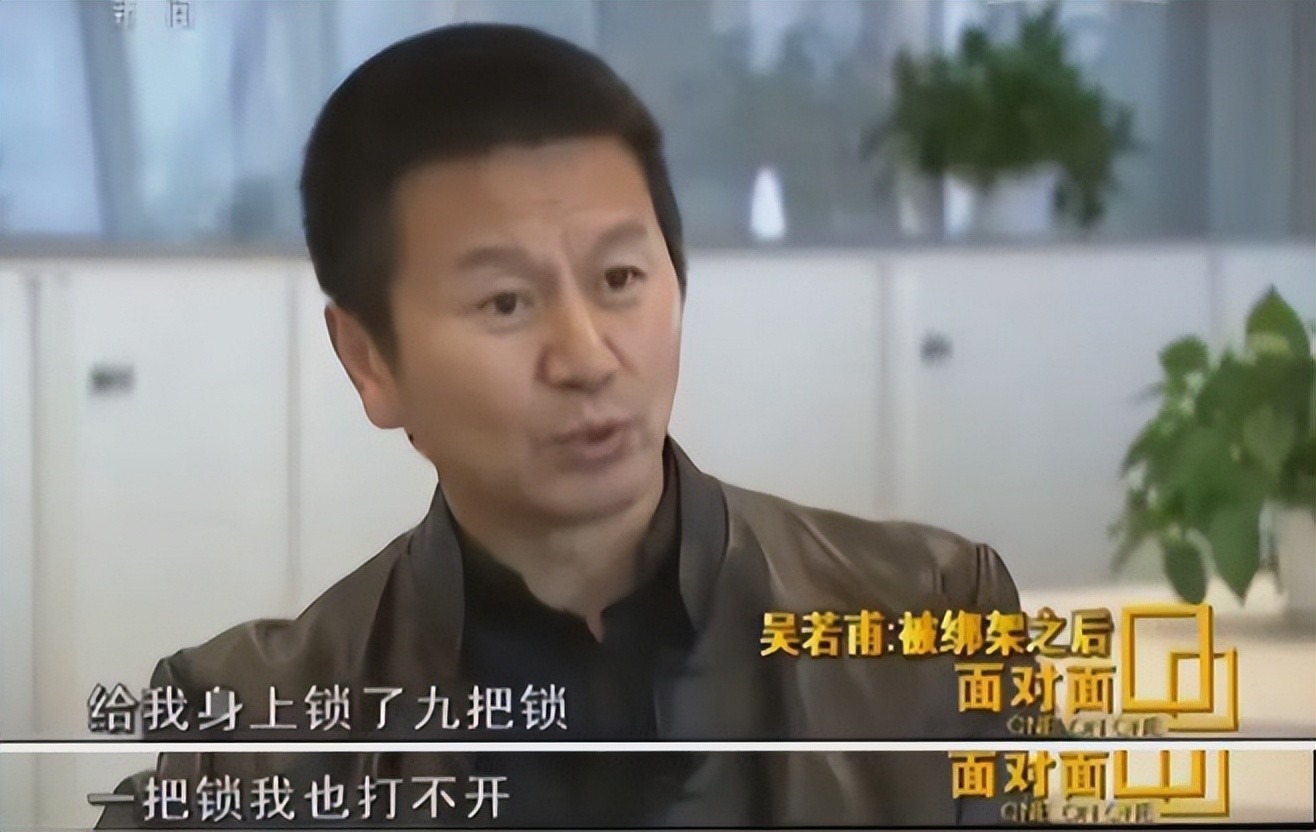

警方闻讯后,立即组建专案组,并邀请刑侦专家全力侦破此案,而此时的吴若甫,已被绑匪囚禁于一间漆黑的小屋内,全身被九把锁紧紧束缚,确保他无法逃脱。

警方通过目击证人的描述,迅速锁定了绑匪所驾驶的蓝鸟轿车车牌号FH2059,并追查到车辆属于恶名昭彰的黑帮头目王立华。

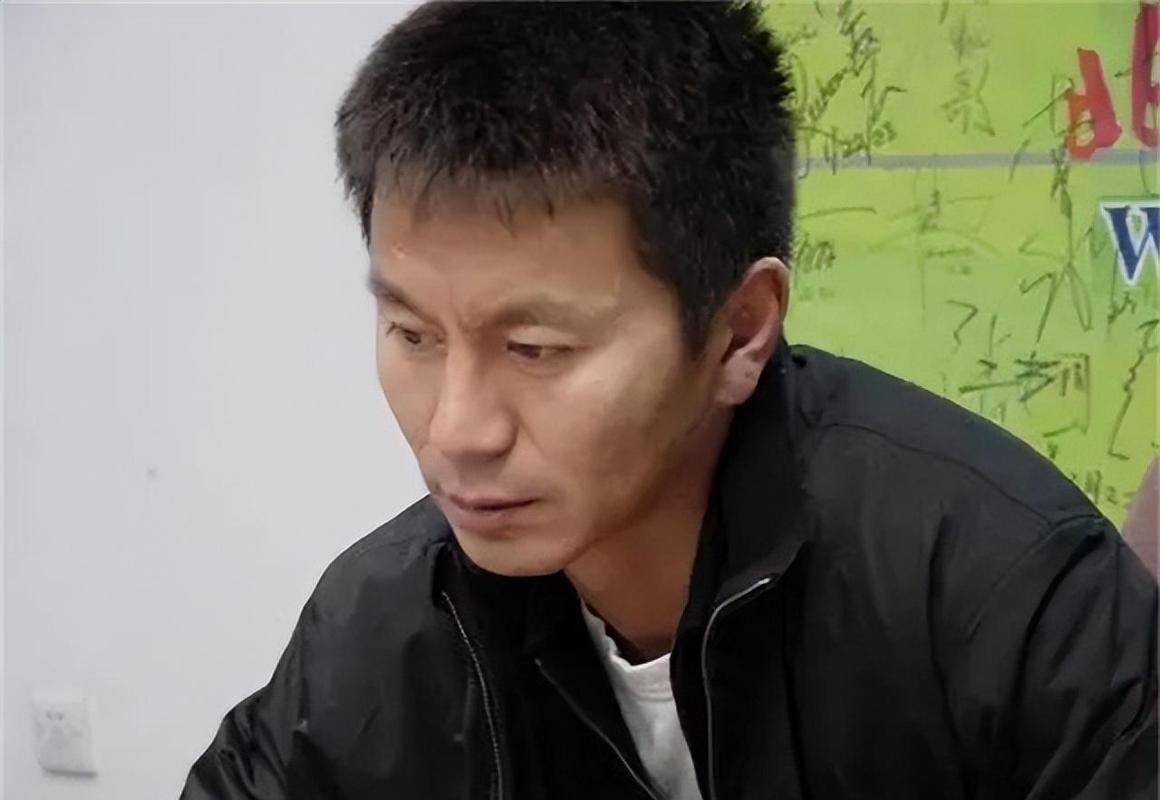

进一步比对王立华的照片后,目击者确认他就是绑匪之一,王立华,人称华子,年仅27岁,却已有犯罪前科,曾因抢劫入狱,提前释放后更与狱中结识的同伙王庆晓、董立民组成犯罪团伙,危害社会。

警方立即将王立华列为首要嫌疑人并展开通缉,与此同时,绑匪在案发当天中午致电吴若甫家人索要200万赎金,警方在协助家属稳定绑匪情绪的同时,争分夺秒地调取监控、追踪嫌疑车辆,因为每一秒的拖延都可能增加人质的危险。

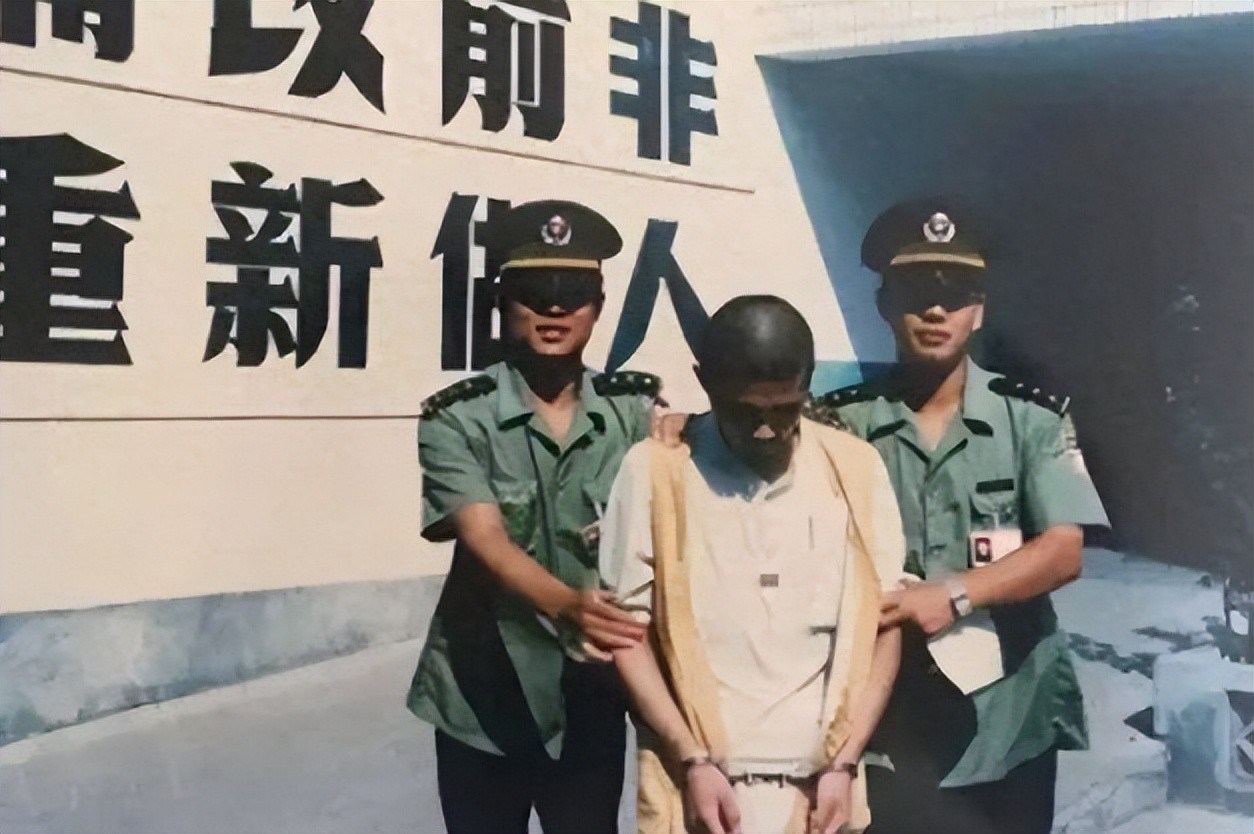

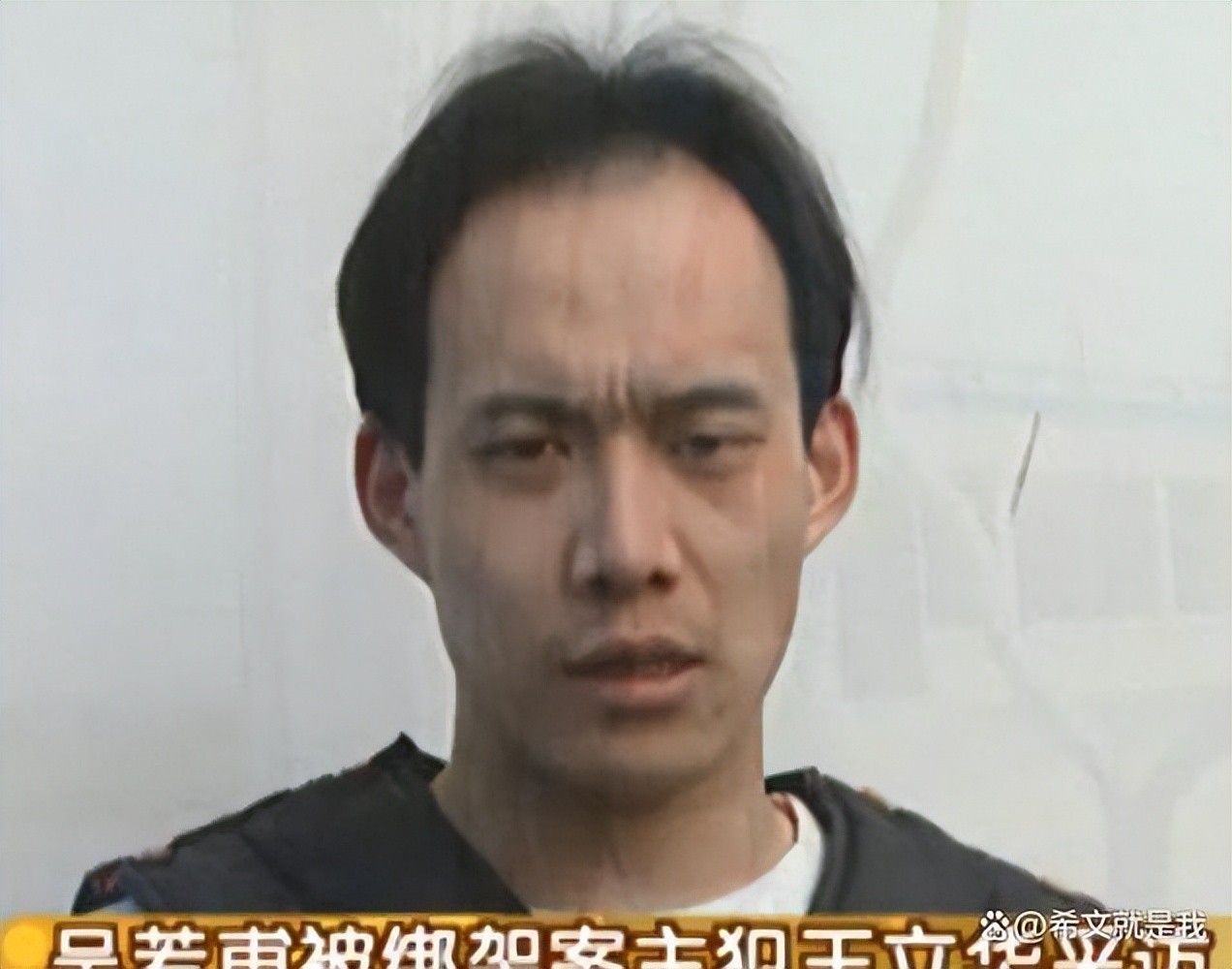

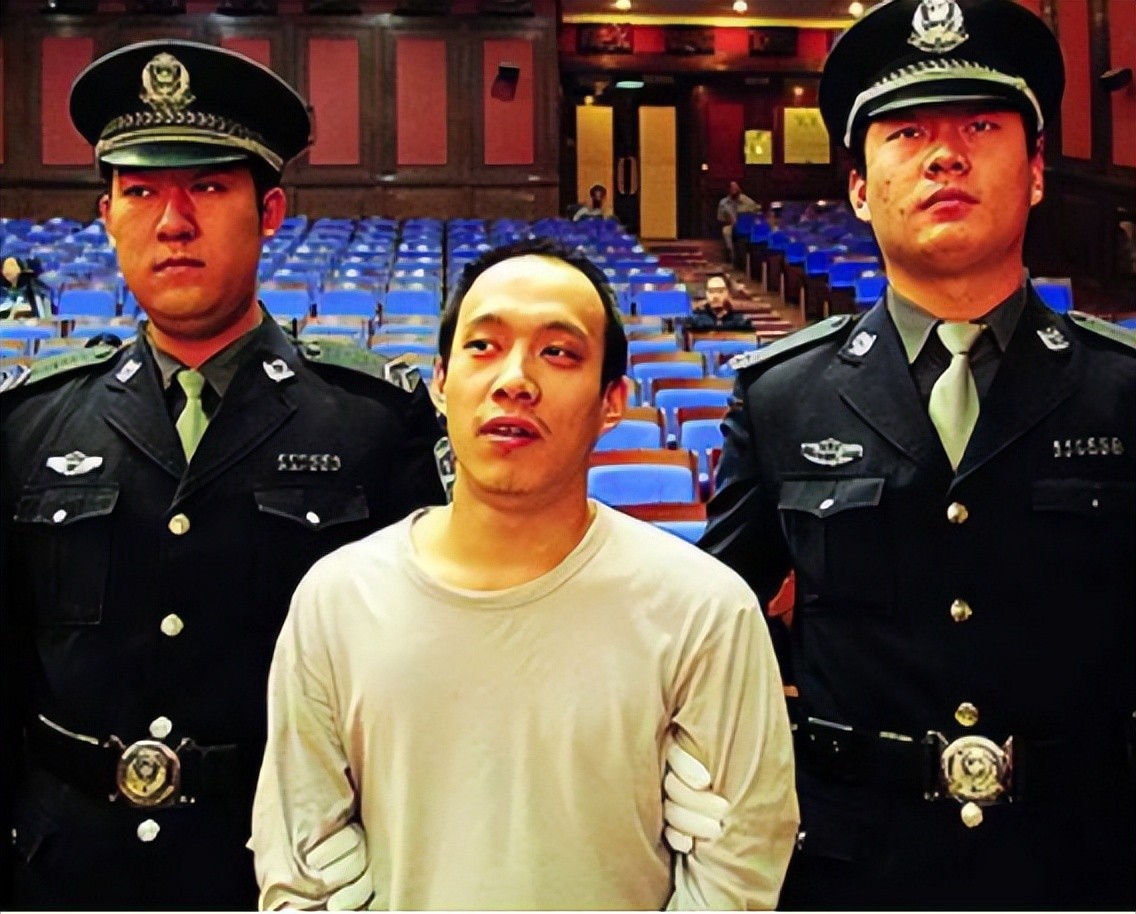

警方迅速锁定王立华的几个常驻地未果后,转而加强了对他可能出入场所的监控与蹲守,凭借对案情的精准分析,警方成功追踪到嫌疑车辆,并在一家餐馆前将王立华一举擒获。

在抓捕过程中,王立华企图引爆手雷,但幸得侦察员眼疾手快,及时制止了这场可能发生的灾难。

王立华被捕后,面对警方的审讯态度嚣张,但在北京市公安局副局长阮增义的威严审问下,其心理防线逐渐崩溃。

最终,王立华提出条件,要求见女友和狗以换取吴若甫的下落信息,警方在确保安全的前提下满足了他的要求,并继续审讯。

在进一步的审讯中,王立华试图通过假装上厕所逃脱,但再次被识破,并被搜出隐藏的钥匙。面对无法逃脱的现实,王立华终于供出了吴若甫的关押地点。

警方立即行动,在王立华供出的顺义区于庄农舍内,以迅雷不及掩耳之势成功解救了吴若甫及另一名人质杜庆疆。

从案发到解救成功,仅用了22小时,对吴若甫而言,这却是一场惊心动魄的生死考验,获救后,他与杜庆疆激动相拥,泪水难掩心中的感激与庆幸。

2004年10月,王立华面对死刑判决,态度依然轻浮,仿佛判决与他无关,他嬉笑着对法官说:“我只求对得起自己,旁人的看法我不在乎。”

这一年,他的罪行彻底曝光,被送入监狱,等待法律的最终制裁,即便身陷囹圄,王立华依旧保持着那份嚣张气焰,对狱警和同室囚犯都摆出一副不可一世的姿态,丝毫没有悔意。

随后,当他与母亲和姐姐相见,首先关心的竟是自己在看守所的境遇,并安慰家人不要为他难过,这份关怀更多地指向了自我安慰,而非对过往错误的深刻反省。

从心理学的视角来看,真正的悔悟往往伴随着对受害者的深切同情与愧疚,而王立华的表现,却更多地反映了他对自我处境的关注,而非对他人伤害的深刻认识,这进一步揭示了他内心深处并未完全触及的悔意。

人生起点虽有不同,家境与出身各异,但这些并非决定命运的唯一因素,无论起点如何,未来的路都充满变数,即便是富甲一方,也可能因经营失误而一无所有,或因贪婪冒险而身陷囹圄。

面对这些,我们不应沉溺于自怜自艾,更不应让对命运的不满成为犯罪的借口,实际上,每个人的命运都掌握在自己手中,关键在于我们如何行动。

现在,最重要的是脚踏实地,稳步前行,积极面对每一个明天,如此,便能在不断的变化中创造属于自己的美好未来。