江西“小年轻县”——铜鼓县19乡镇地名探源

铜鼓县,江西省宜春市下辖县,2021年末铜鼓县户籍总人口13.71万人,地方生产总值(GDP)64.51亿元。

铜鼓县原属义宁州。明万历年间,新设守备,统兵安营铜鼓石,军制铜鼓营。清宣统元年(1909年)为铜鼓厅,成为军政合一的行政机构。1913年析置铜鼓县,隶属浔阳道。

综上可知,铜鼓县是个人口和经济规模小县,建县历史较短的县,笔者愿称其为“小年轻县”!

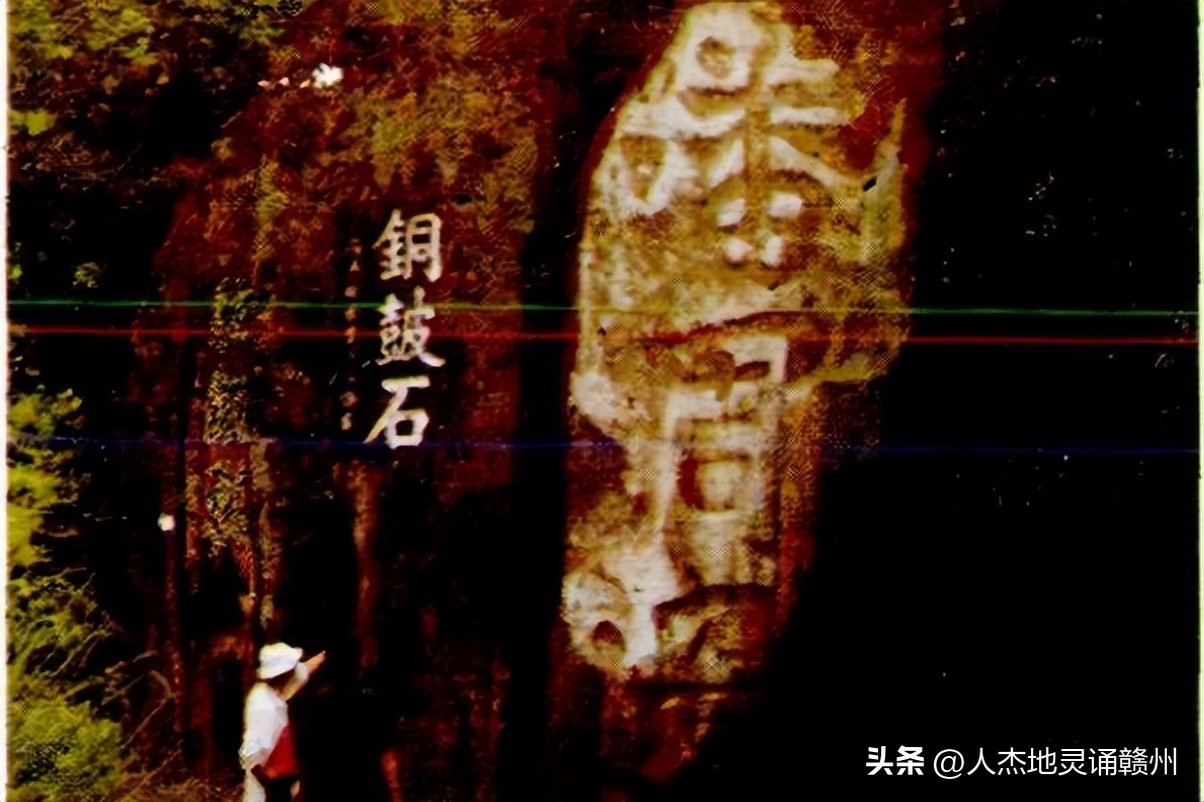

《义宁州志》载:“铜鼓石在武乡二十四都(今县城永宁镇东一公里处),屹立数丈,形如铜鼓。”县以铜鼓石得名。

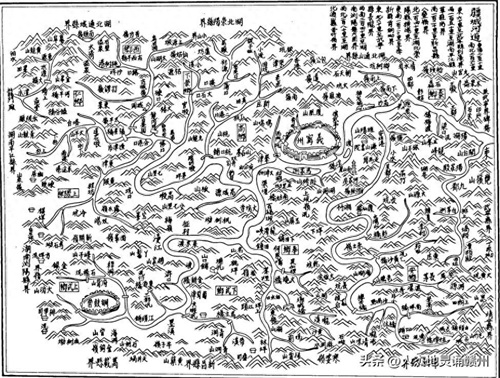

义宁州古地图

铜鼓县虽然建县较晚,但“山川盘结,林木蓊郁”,地处吴楚咽喉,形势险要。定江河谷,是幕阜山脉南北走向的接合部位,形成由湘入赣的天然走廊。太平天国军、国民革命军北伐部队,均曾利用走廊捷径,进击九江、南昌。

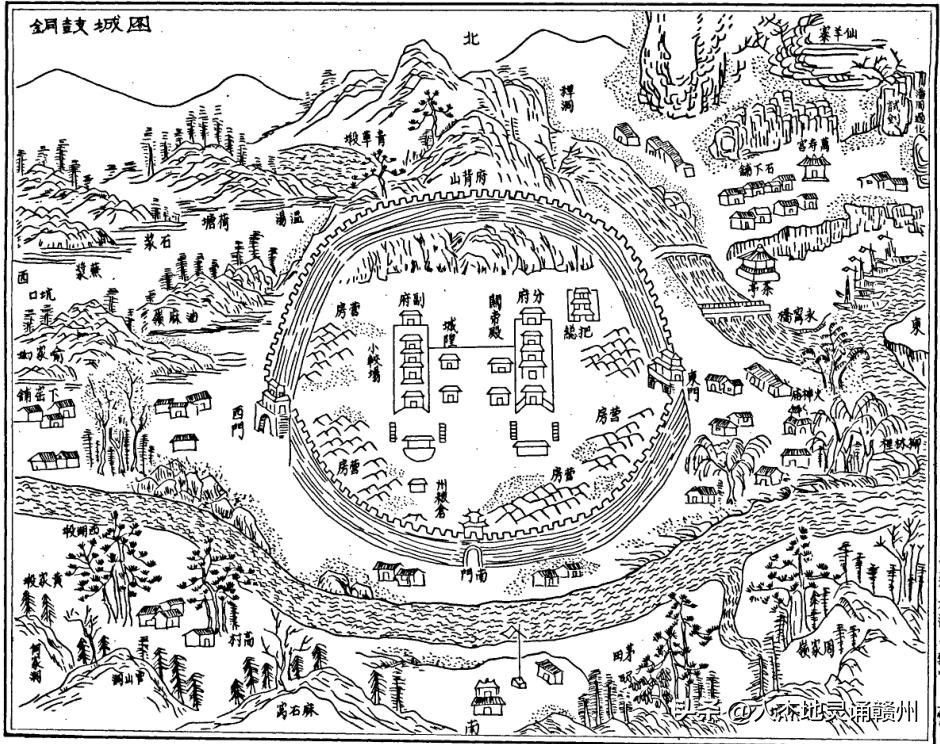

铜鼓县城图

铜鼓县虽人口较少,但人才辈出。胡安鼎,宋处士,今带溪公社人。苏东坡经分宁,过带溪时曾造庐信宿,临行以“遄行将慰陟冈思,歌子粲兮还予授”诗句相赠。胡敬方,宋进士,今带溪公社人。授临江佥判,元兵进犯,城陷自刎,追赠为太常寺正卿,谥号忠节。

胡乙灯,清举人,今带溪公社人。著有《楚辞新注求确》《树春山房全集》等百余卷。肖良,今大塅公社人。明永乐甲中出使西洋,不顺异国,慷慨牺牲。黄华宽,今二源公社人。清封太子少保巴图鲁剑威将军和镇守甘肃、宁夏提督军门。

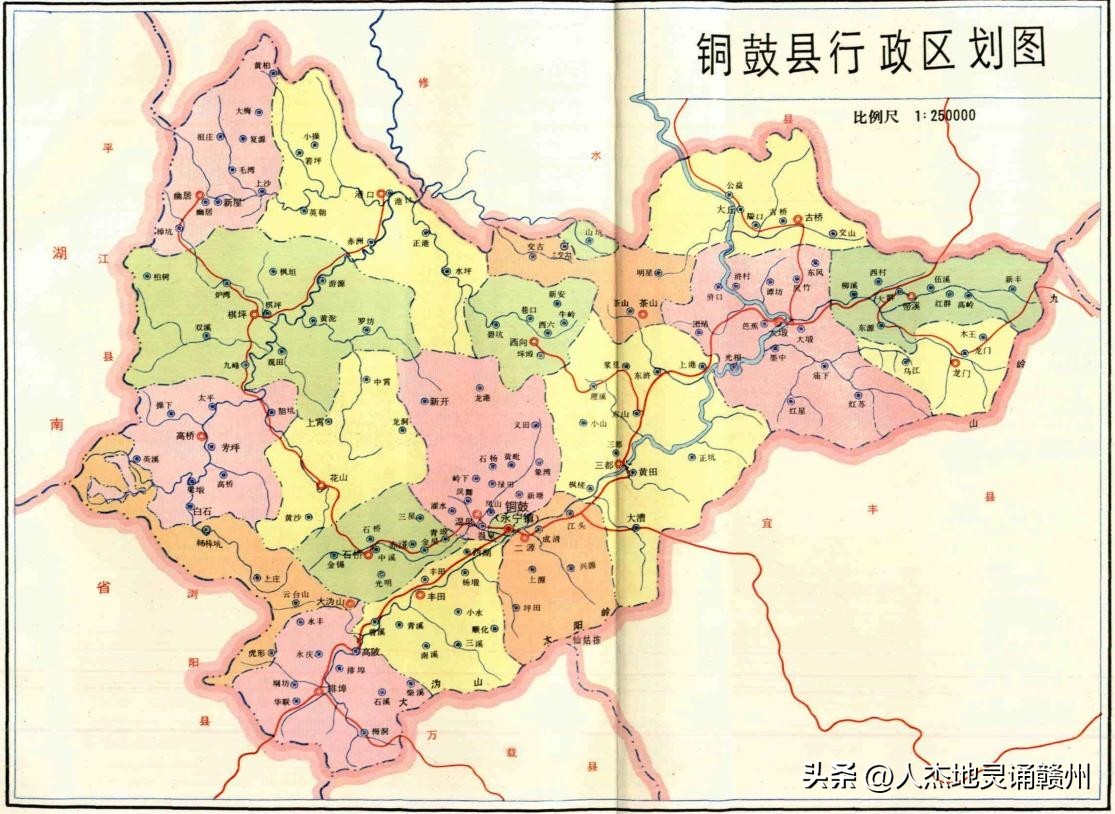

铜鼓县政区图,是不是神似中国版图?

此外,据不完全统计尚有宋、明、清代文武进士十七人,文武举人八十九人。近代人物有,中共铜鼓县第一个党支部书记,红军第一方面军独立师政委陈葆元(今西向公社人)。中共铜鼓县第一个党支部组织委员,第一次国共合作时铜鼓县党部工人部长,县总工会委员长赖怀恺(今西向公社人)。民主人士刘采庭,今带溪公社人。原国民党第五师师长,建国后任江西省人民政府参事室参事。离休红军干部郑亦胜(今排埠公社人),原为新疆军区副司令员,江西省军区副司令员。刘平(今大塅公社人),原四川省政协常委。刘耀凡(今石桥公社人),侨居美国,是祖国和平统一促进委员会发起人之一。

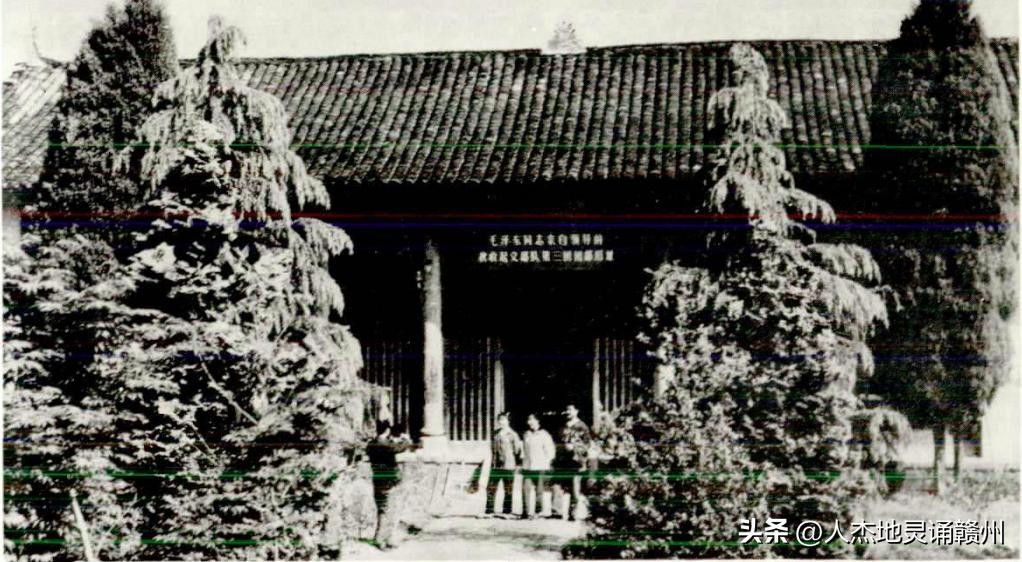

1984年领导视察铜鼓县,有认识的吗?

肖家祠

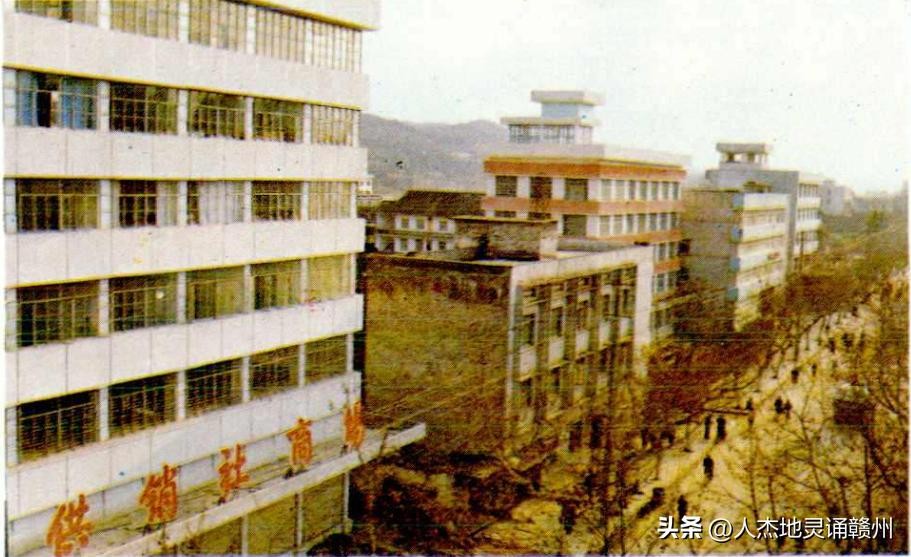

定江东路

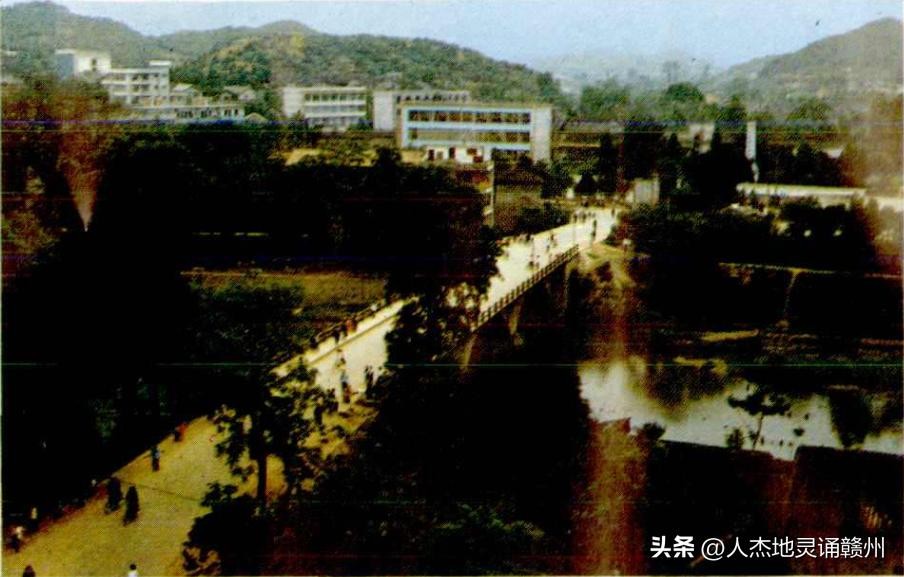

铜鼓大桥

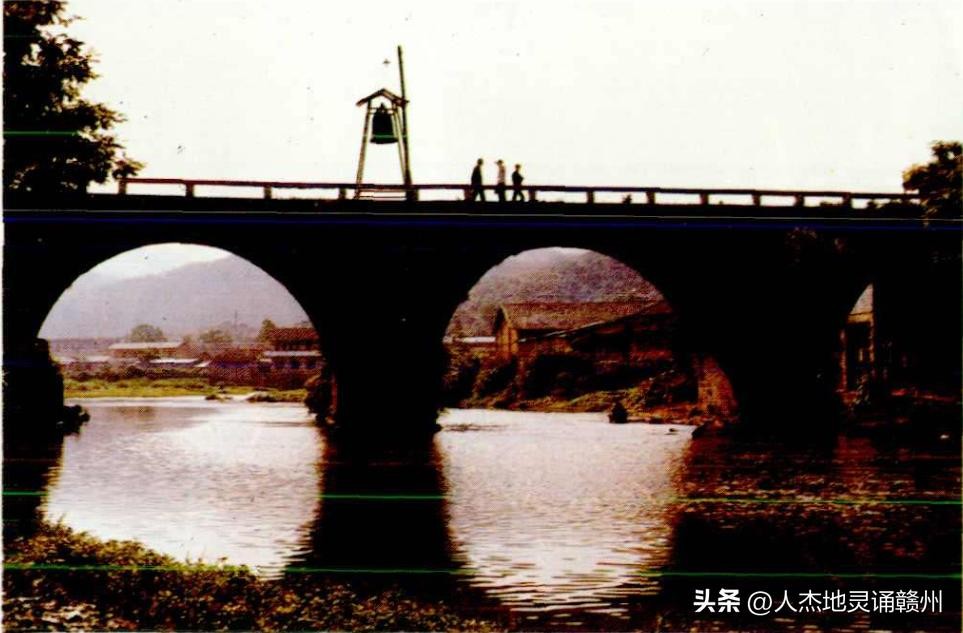

永宁桥

1984年政社分离前后,铜鼓县下辖19个乡镇(1个镇,14个公社,4个国营采育林场),其地名来源如下:

永宁镇

县治所在地。永宁镇原是义宁州所辖的山间小圩镇,解放前夕称定江镇,解放初为定江区永宁街,1958年称永宁人民公社,1981年称永宁镇。永宁,以清嘉庆十年重修的永宁桥命名,取其永远安宁之意。

县委县政府大楼

明万历年间,军制铜鼓营,为营驻地。清宣统元年(1909年)改营为厅后,遂于定江北岸,府背山前0.5平方公里平坦处筑城,并设东、南、西三门,此后镇内商业、手工业才逐渐兴旺起来。

1913年(民国二年)由义宁州析置铜鼓县,县治仍设于此。此后,虽几经沧桑,但始终以其地理位置适中,工商业网点密集,人口居住集中等优势,成为历次县治所在地。

近年逐步扩建了以万笏朝天为中心的青少年游园。园内有传统风格的青松亭、英烈亭,依山建筑,巍峨壮观。定江路东段有革命烈士纪念塔,中段有秋收起义纪念馆,景色秀丽,庄严肃穆。镇东北有以铜鼓石为中心的铜鼓石刻群(县级重点文物保护单位)大者1米,小者盈尺,显现在山石平坦之间,苍莽劲健,瑰伟浑茫,抚今追昔,兴趣盎然。

铜鼓石

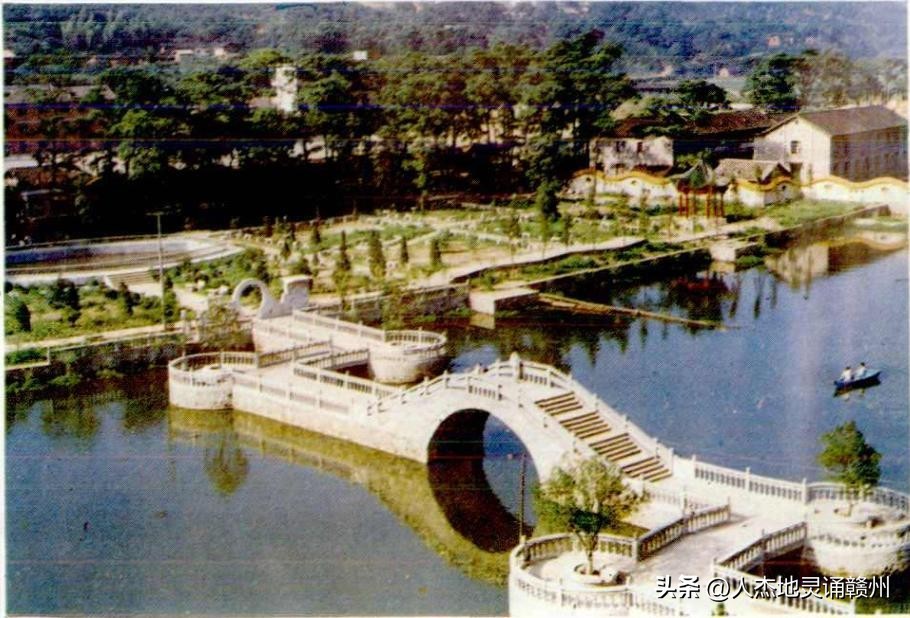

镇西有西湖公园,园内花廊曲径,假山喷池,花红草绿,争芳斗艳。荡舟湖上,惬意舒心。

西湖公园

幽居

以驻地得名。王氏从修水迁入建村16代,因村处幽静的山区,故名。

境内山高谷深,层峦叠嶂。险要的地理环境,为我党革命活动提供了十分有利的条件。第二次国内革命战争时期,幽居是革命人民奋起反抗官僚军阀残酷剥削的革命老根据地之一。

1927年3月,幽居人民在王镜民烈士的带领下,成立了农民协会。1928年冬,中共铜鼓县第一次党代会在庄祖茶盘塘召开,正式成立了中共铜鼓县委。同年9月17日在幽居养正学校(现幽居大队)召开了平、浏、修、铜和红军的党的联席会议。红军党委滕代远、彭德怀,浏阳县委王首道,平江县委李宗白、邱训民,铜鼓临时县委张迈之、王镜民等出席了会议,正式成立中共湘(鄂)赣边区特委。

1930年铜二区(幽居、港口一带)进行了轰轰烈烈的土地改革运动。1932年铜鼓县第三次工农兵代表会在幽居祖庄砖屋里召开。1934年毛湾大队的老屋、新屋,祖庄大队的犁头嘴和大梅大队的湾里,分别是湘、鄂、赣省苏维埃、军区司令部、省保卫局、省兵工厂的驻地。

1935年国民党反动派向苏区再次发起疯狂进攻,实行残酷的“三光”政策,全境遭到空前破坏,房屋全部烧光,人民财产洗劫一空。被杀害的干部和群众达一千二百多人,经审查核实的在册烈士有王镜明、樊任明、王季明、彭秀其、黄梓香、方兆生、丁德昌等一百七十七人。

毛湾老屋

港口

以驻地得名。王姓从下坪迁入建村22代。村处幽居河、金沙河汇合处得名。

港口公社是第二次国内革命战争时期湘、鄂、赣边区革命活动的重要地区。1926年叶怡伯、王镜明、李健康、郭石泉等人,在下坪太保殿召开过喜盈(现幽居、港口公社)、富有(现棋坪、高桥公社)两乡农民代表大会。1928年红五军在社内英朝大败伪保安团,取得了英朝战斗的胜利。

1930年湘、鄂、赣省苏维埃政府,曾驻扎在境内的山均(现箬坪大队)。1931年建立了县苏直辖第9乡(港口一带)等三个乡苏维埃政府。港口人民在革命战争年代,饱经反动派的残酷杀戮、抢掠。1928年8月,国民党反动派在棋坪庙下一次杀害我共产党员和革命干部36人。同年重阳日,反动派向我七、八乡苏区进攻,从英朝、下坪、幽居烧杀至湖南平江县的汤塅,硝烟弥漫,一月未熄。据统计:第二次国内革命战争时期全社死难一千多人,在册烈士有樊云阶等169人。

古桥

以驻地得名。明嘉靖时古十万由修水迁入建村23代。在村前建有石桥得名。

1982年文物普查发现古桥大队程子源西周遗址,属县级重点文物保护单位。

1935年秋,红16师占领古桥。正当进一步发动群众,开展革命斗争时,国民党保安八团窜进古桥,敌我双方立即展开了激战,经过不到三小时的较量,我红16师战士,英勇杀敌,一举全歼敌人,捣毁了敌军团部,俘虏敌兵30余人,缴获一批武器,取得了古桥战斗的胜利。

棋坪

以驻地得名。雷姓从陕西迁入建村23代。原有一石宛如棋盘(棋坪)故名。

第二次国内革命战争时期,棋坪是湘、鄂、赣边区红军游击区之一。红军在社内转战频繁,给敌人以沉重打击。1937年秋的双溪战斗,柏树大队的苦竹垄战斗等,大长了革命人民的志气。由于国民党反动派对苏区实行“三光”政策,棋坪人民遭受了巨大的灾难。据不完全统计,全乡牺牲的革命群众达二千余人,已追认为烈士的有李健康、廖恩吾、郭石泉等333人。

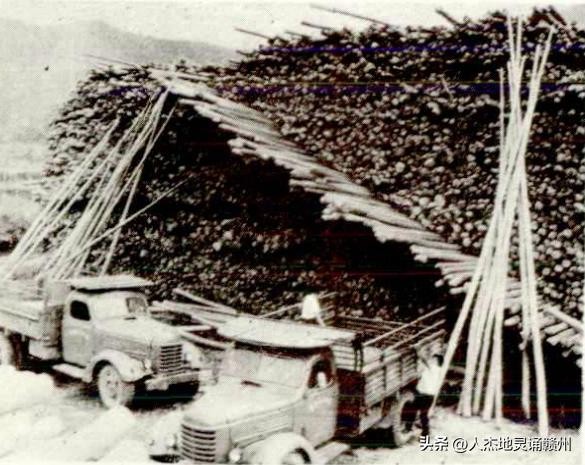

棋坪林站储木场

西向

因该地的河向西流得名。

西向是老苏区。1928年中共党员陈以谦在当地发展党员,建立党组织,积极开展革命活动,并组建了交古、山坑两个乡苏维埃红色政权。在革命战争年代,全社牺牲干群93人。在册烈士有中共铜鼓县第一个支部书记陈葆元,第一次国共合作时期铜鼓县党部工人部长,共产党员赖怀恺,县总工会常委陈逸群等30人。

大塅

以原驻地大塅街得名。笔者推测,因此地位于定江河、带溪河交汇的河谷口上,拥有巨大田塅,故名。

第二次国内革命战争时期,社境南部的广大地区为红色苏区,红星、红苏大队曾是乡苏维埃政府所在地。这里往南越过石花尖能联通宜丰黄岗、铜鼓大漕口、土地坳,往东能直达乌江、龙门,山高路陡,竹木茂密。优越的地理环境给革命活动提供了有利条件。由于国民党反动派的频繁“进剿”,这个地区受到了严重的破坏。全社牺牲干群约一千人,现追认在册烈士133人。

灵石庵

带溪

《义宁州志》载:“……出武乡,发源八叠岭,由南走20余里,下伍溪,迳墨间,入龙泉,上帅家洞,出带溪,以带水弯环故名。”意思即这条河溪弯曲回环,像带子,故名。

溪西有带溪书院,明初基址犹存。近年在社境西村大队月形,发现西周遗址(县重点文物保护单位),获出土文物多种,表明在远古时代,带溪就已开发。

第二次国内革命战争时期,带溪属修水、铜鼓、宜丰、奉新边区苏维埃政府。全境为铜五区。1930年成立了高岭、青洞港、带溪三个赤卫中队。由于国民党反动派对苏区实行“三光”政策,带溪公社惨遭杀害的革命群众达1,200多人,现追认在册烈士有张水秀(女)等220人。

良源水库

高桥

境内高桥、胆坑、梁塅是通联湖南省平江、浏阳县的交通要道和驿站。明初,高桥是胆坑至浏阳界岭38华里地段最繁荣的地方,除有各类商店、作坊、饭馆外,还有专供往来官吏住宿的“官场”。清晨晌午,客商照来痕往,热闹非常,素有“小南京”之称。因集市中心有座较高的木桥(现改建成石拱桥)得名。

高桥公社是重点苏区。1927年6月,胆坑人民在李健康(中共党员、农会主席)、李德生(工会主席)、郭石泉、王瑞卿(区党部委员)和驻扎在胆坑第七区区党部负责人领导下,向豪绅地主猛烈冲击,取得了反抗“六·五”逆流的伟大胜利。

1929年4月中共铜鼓县第二次党代会在梁塅美坑召开,1月铜鼓县第一次工农兵代表会在梁塅深窝召开,正式成立铜鼓县苏维埃政府。同年1月王镜明烈士被捕,这就是“美坑事件”。1932年3月由于叛徒出卖,县苏主席王梓香不幸遇难,30余名群众被害,这就是“张家操事件”。

同年4月铜鼓县第四次工农兵代表会在梁塅金子潭召开。1934年1月县苏所在地乱石操,被湖南浏阳反动武装袭击,县苏保卫局被毁,后称之为“乱石操事件”。高桥人民为求解放,为保卫苏区,前仆后继,流血奋战,作出了巨大贡献。据统计全社牺牲共二千二百多人,被追认在册烈士有汤九伦等465人。

梁家祠

温泉

以驻地得名。因近有地热水,故名。帅、周两姓分别由修水、浙江迁此建村均12代。

第二次国内革命战争时期,彭德怀同志率领工农红军,转战黄毗、义田一带,宣传发动群众开展打土豪、分田地等革命活动。红军北上后,由于国民党反动派的残酷镇压,温泉地区被杀害的革命群众计750余人,现追认在册烈士有邱士文、陈锡初等29人。

三都

以驻地得名。清乾隆时属义宁州上武乡二十三都,惯称三都。宋仁宗年间,陈姓由九坛迁入建村,后逐步形成街道。

第二次国内革命战争时期,共产党员傅道源在大漕及黄田大队境内的源头坑、仰天湖、磨刀坑、战坑一带积极开展革命活动。1929年在熊家岭成立了铜四区乡苏维埃政府。国民党反动派“进剿”三都时,烧毁房屋60多栋,杀害干部和群众800余人,现被追认的在册烈士87人。

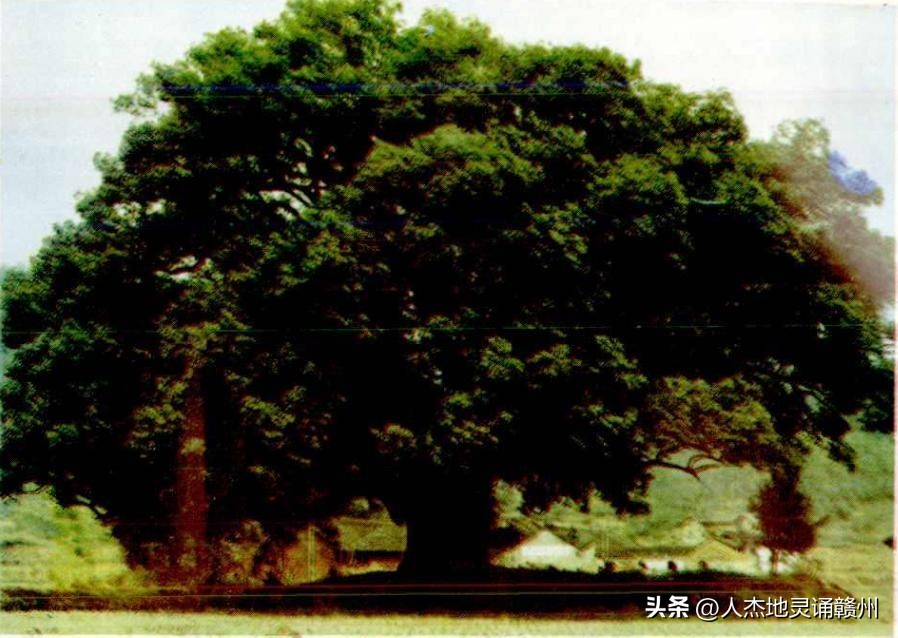

东浒古樟

石桥

以驻地得名。因建村于一石桥旁,故名。清康熙四十四年,赖姓由广东嘉应州松源迁入建村。后有李、卢、肖等姓聚居形成集镇。

石桥有着光荣的革命历史。1926年由刘志光组织成立了金锡纸业工会。1927年6月,铜鼓第一支工农武装队伍——上庄工农义勇队,在曾春皆、陈奉南同志率领下,从上庄直取石桥。为唤醒民众,在石桥万寿宫召开了群众大会,号召群众起来与国民党反动派进行斗争,并指挥部队攻打荷塘获胜。第二次国内革命战争时期,王震等革命前辈曾在这里进行革命活动。后由于国民党反动派进行“围剿”,被杀害的革命群众1,314人,有刘志先、刘昌和等在册烈士177人。

二源

因境内有上源洞和下源洞得名。

下源洞:吴姓由广东迁入建村12代。因附近有两条坑源,以其坐落在下方,故名。

二源素有铜鼓大门之称,是扼守县境东南的总关卡。第二次国内革命战争时期,仰天湖、八亩田是铜四区和第二乡苏维埃政府所在地。今成清大队的黄家白屋、武曲宫是1927年9月间秋收起义部队驻扎过的地方。奎光书院(今粮食局)是当年革命青年学习、集会的场所,墙壁上至今还保存着红五军书写的革命标语和土地革命十大政纲。

1929年,彭德怀同志曾在坪田上会馆、顺风坳、牛角窝、钓鱼台等地开展革命活动。红军北上后,这里遭到了国民党反动派的严重摧残,烧毁房屋269栋,荒芜耕地1,700亩,油茶山1,300亩,用材林3,300余亩。被杀害的革命群众1,442人,现追认在册烈士245人。

下源水电站

丰田

以境内丰田村命名。刘姓由温泉杉木排迁入建村18代。以田土肥沃得名。

第二次国内革命战争时期,丰田大部分地区是革命根据地。青溪、南溪、黄溪、三溪以及杨梅岭等地曾是铜三区第7、8、9乡苏维埃政府所在地。角罗尖是中央《瑞金战斗日报》表彰过的“丰田大捷”的战斗旧址。这次战斗,全歼了丰田守敌,俘虏敌营、连长5名,士兵300余人,缴获敌人轻重机枪、步枪300余支。据县民政局调查统计,在革命战争年代丰田惨遭国民党反动派杀害的革命群众共1948人,在册烈士有李藤高等232人。

角罗尖

排埠

以驻地得名。帅姓由修水黄沙桥迁入建村25代。后多姓聚居为集镇。村前小河通木排,货运物资均在此集散故名。

排埠是湘赣边缘苏区的主要交通枢纽,历为敌我双方争夺的战略要地。1927年2月成立排埠总工会。1927年9月间,毛泽东同志在由萍乡安源亲临铜鼓领导秋收起义,指挥工农革命军第一师第三团向浏阳白沙挺进途中,曾两次驻扎在排埠万寿宫,并深入农村,发动群众,宣传革命道理。

1931年1月,铜鼓县第二次工农兵代表大会在梅洞召开。1932年5月间,红16军与国民党77师在排埠镇近郊激战四天四夜。1933年,万(载),铜(鼓)、宜(丰)县梅西区苏维埃政府驻梅洞,梅洞、柴溪、桃坪、坪田均设乡苏维埃政府。第二次国内革命战争时期,彭德怀、邓洪、江谓清等同志,也曾在排埠、梅洞等地开展革命活动。红军北上后,这里惨遭国民党反动派的严重破坏,被杀害的群众计2303人,在册烈士有曾文,叶丰等331人。

解放初,党中央南方老苏区慰问团还专程到排埠慰问,邓洪(原江西省副省长)先后三次赴这里视察,并由省里直接拨款新建了排埠新村。

离休红军干部,原新疆军区副司令员,江西省军区副司令员郑亦胜(郑义然)同志系华联大队人。

茶山林场

以驻地得名。因其产油茶茗茶而得名。清康熙戊辰年陈姓从福建上杭迁入建村。

1969年,由大塅公社的明星、三都公社的茶山合并成立林场,1979年将西向公社的交古划归林场,是县直属政企合一的林业单位之一。

第二次国内革命战争时期,场内惨遭国民党反动派杀害的干部群众48人,现追认的在册烈士3人。

花山林场

所属上霄大队花山生产队内有一山,每当进山砍伐树木,必焚香秉烛,血纸祭山,祈求安泰。久之,山头血纸满地,因名“花山”,林场以此得名。

解放前夕和建国初分属棋坪区罗坊乡、定江区港下乡、丰田区金锡乡,1958年分属沙坪、花山两个林场,1968年两场合并成立花山林场。

花山林场是革命老根据地。黄沙大队的楼子下、烟竹坪,1929年是第一区第八乡苏维埃政府驻地。黄沙工区的下沙坪是铜一区第十乡苏维埃政府驻地。其他地域属我军游击区。红军战士在花山转战频繁,屡建战功。由于国民党反动派实行惨无人道的“三光”政策,花山遭到了严重的摧残。据统计,被迫离乡背井的有58人,抛妻出卖儿女的8人,烧毁房屋223栋,荒芜田土340亩,烧毁油茶林1.12万亩。被杀害革命干群二百三十余人,现追认为烈士的有91人。

花山林场

龙门林场

《青洞山补遗》载:“东抵瓜源南岭,北接箕谷石坡,南通宜丰县冈头,西靠逍遥,绵延三十余里,深峻处列阙为龙门。石壁上镌‘龙门’大字……”

境内崇山峻岭,竹木茂密,是县内重要林业基地之一。解放前夕属八叠乡,建国初属带溪乡,1962年属县农林垦殖局龙门采育林场,1968年与乌江采育林场合并为龙门林场。

第二次国内革命战争时期,全场属铜五区。1934年6、7月间,湘鄂、赣省级机关曾从龙门山区突围撤回至平江黄金洞。红军北上抗日后,国民党反动派对龙门实行了残酷的“三光”政策。曾一个时期,境内几无人烟,一片荒凉。惨遭杀害的革命干部和群众39人,现在册烈士3人。

龙门林场

大沩山林场

以境内大沩山命名。《义宁州志·名胜志》载:“大沩山,在州治西南200里武乡21都,周围40里,西通湖南浏阳……四方皆水,故曰大沩。”

解放前夕属沩麓乡,建国初属丰田区排埠乡,1957年属大沩山垦殖场(场址排埠),1961年与排埠分开为大沩山垦殖场(场址太阳岭),1968年与云台山、西湖园艺场组成大沩山林场(场址西湖坡),1972年与西湖园艺场分开为大沩山林场。

大沩山林场座落湘赣边缘,地势险要。1926年3月,铜鼓第一个纸业工会在上庄成立。同年5月问,纸业工会组织发动了影响全县的“上庄放槽”罢工斗争。1927年6月上旬,铜鼓县国民党右派发动“六·四”反革命事变后,铜鼓第一支工农武装队伍——上庄工农义勇队成立。1927年9月中旬,毛泽东同志亲自率领秋收起义部队进军湖南白沙时,曾路经境内上庄等地,宣传革命道理。