从张骞到丝绸之路:历史上的贸易奇迹!

公元前139年到公元前115年,汉武帝就像个不知疲倦的旅行推销员,派张骞两次出使西域,打通了中国与中亚、西亚、南亚,甚至欧洲的陆路交通。

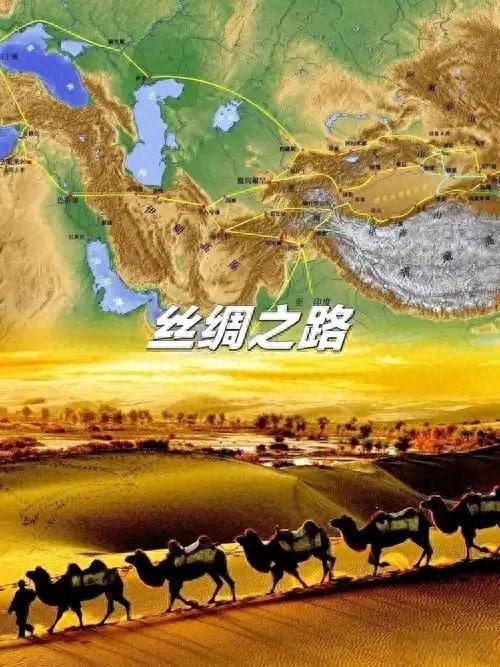

自此,丝绸作为主要商品的贸易往来正式开启。德国地理学家李希霍芬给这条西域交通道路起了个响亮的名字——“丝绸之路”,这个名字从此便如同一颗流星,划过历史的天空,成为流行语,人人皆知。

张骞出使西域

丝绸之路的开辟,就像给东西方的农业和手工业打了一针强心剂,瞬间让人们的生活丰富多彩。通过这条神奇的道路,西方的葡萄、胡桃、石榴、胡萝卜、菠菜、黄瓜、胡椒、宝石和玻璃等美味佳品纷纷涌入中国,简直就像是一场盛大的美食嘉年华。

而中国的丝绸、漆器、竹器、铜铁、金银器、瓷器,以及桃、梨等特产,也如潮水般涌向西方,甚至连四大发明、凿井、炼铜、兴修农田水利等技术也顺势漂洋过海,传到了遥远的西方。

这条古老的商道不仅是商品的交流通道,更是文化的碰撞场,基督教、佛教、伊斯兰教等宗教在这里交汇,连接了古老的中国文化、印度文化、波斯文化、阿拉伯文化,甚至古希腊和古罗马文化,推动了东西方文明的交流,简直是历史上最盛大的“文化联欢会”。

丝绸之路的产生原因

丝绸之路的诞生可谓是历史大剧的精彩开场,主要有三个原因:

原因一:早期贸易通道的存在

在远古时期,欧亚大陆的东西两边就已经不再是孤岛。考古发现表明,在古埃及、两河流域、印度河流域和黄河流域之间,早就有一些不太靠谱的小贸易路线,这些小路就像拼图一样,拼凑成了草原之路。

早在公元前15世纪,商代的商人们就已经在塔克拉玛干沙漠边缘忙着小规模交易,买和田玉、卖海贝,简直是“古代淘宝”的雏形,想必那时的买家也在争论“这块玉是不是A货”。

原因二:汉武帝的战略需要

自楚汉战争以来,匈奴在中国东北、北部和西部的威胁如同一颗定时炸弹,汉武帝不得不采取行动。他派张骞出使西域,意在联络大月氏一起对抗匈奴。

虽然张骞的联盟计划没有成功,但他的出使为丝绸之路的开辟奠定了基础。经过汉朝的军事行动,河西走廊的匈奴势力被驱逐,通往西域的道路畅通无阻,简直就像给这条路铺上了“红地毯”。

原因三:中国与西方经济贸易的需要

汉武帝通过张骞的出使,意识到打通西域的重要商贸价值,开始招募商人,利用朝廷配给的货物进行贸易。随着商人的加入,丝绸之路上的交易活动如火如荼,商人们忙得像过年一样,汉朝在各个关卡征税,赚得盆满钵满,生意红火得让人眼红。

丝绸之路的开辟过程

丝绸之路的开辟经历了三个阶段,仿佛是一场历史的接力赛,精彩纷呈:

第一阶段:原始阶段

传统的丝绸之路东起长安,西至罗马,实际上是一条由许多小路组成的复杂网络。早期沿着这条路运输的并不是丝绸,而是小麦、黄牛、绵羊等商品。这条通道的形成,离不开欧亚各族人民的共同努力,简直是“众人拾柴火焰高”的典范,大家都在为这条路的繁荣出力。

第二阶段:“凿空”阶段

汉武帝派张骞出使西域,虽然早已有通道,但张骞的出使极大地促进了丝绸之路的形成。他的两次出使和汉朝的军事行动,像是给这条道路装上了“高铁”,打通了通往中亚、西亚乃至南亚和欧洲的快速通道,简直让人感叹:“这速度,简直比现在的高铁还快!”

第三阶段:成熟阶段

张骞通西域后,汉朝与西域各国的交往日益频繁,商人们络绎不绝,贸易繁荣得像过年一样。为了确保丝绸之路的安全,汉朝对楼兰和车师进行了军事打击,并设立了驿站和防守哨所。

公元前60年,汉宣帝在乌垒城建立西域都护府,标志着丝绸之路的安全得到了彻底保障,进入了成熟阶段,真是“万事俱备,只欠东风”。

传统的丝绸之路从中国陕西渭水流域起步,穿越河西走廊,最终通向罗马。

然而,今天的丝绸之路概念早已不再局限于此,它的东部起点多样化,随着运输方式的改变,形成了陆上和海上的新丝绸之路。

丝绸之路的意义愈加丰富,成为东西方文化交流的重要象征,仿佛在历史的长河中,继续书写着人类文明的辉煌篇章。

这篇文章回顾了张骞通西域的历史背景及其对丝绸之路开辟的重要性,展示了古代贸易如何促进东西方的文化交流与经济发展。

希望你能在这段历史旅程中,找到一丝幽默与乐趣,毕竟,历史不仅仅是教科书上的枯燥文字,更是充满智慧和笑声的故事。