三教九流:中国传统思想的重要组成部分,是哪三教?哪九流?

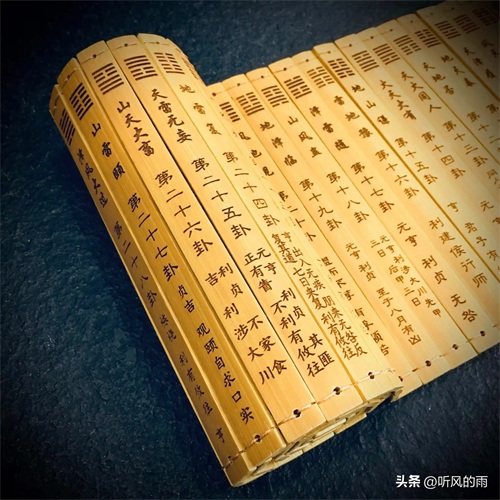

在漫长的中国历史长河中,“三教九流”这一概念源远流长,它最初是对不同社会阶层和行业的一种概括性分类,随着时间的推移,其内涵逐渐丰富,涵盖了思想、文化、学术等多个领域。

“三教”指的是儒教、道教和佛教,“九流”则是对儒家、道家、法家、墨家、纵横家、农家、名家、阴阳家、杂家等九个思想流派的统称。

这一概念的历史演变,反映了中国社会不同时期的政治、经济和文化状况。从早期对社会阶层的简单划分,到后来成为思想文化领域的重要范畴,“三教九流”见证了中国社会的变迁与发展。

三教

儒教

儒教的核心思想围绕着“仁、礼、中庸、入世精神”展开。“仁”是儒教思想的核心,强调人与人之间的关爱与尊重,是一种高尚的道德准则。

“礼”则是社会秩序的规范,通过各种礼仪制度来约束人们的行为,维护社会的和谐稳定。

“中庸”思想追求万事万物的平衡与适度,避免走向极端,而“入世精神”则体现了儒家积极参与社会事务,为国家和人民贡献力量的态度。

孔子作为儒教的创始人,是礼乐制度与伦理体系的构建者,他生活在春秋时期,目睹了社会的动荡与混乱,于是提出了一系列的思想主张,试图恢复社会的秩序。

他整理了古代的文化典籍,如《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》,为后世留下了宝贵的文化遗产。

他所倡导的“仁”的思想,成为了儒教的核心价值观。例如,在《论语》中,孔子说:“己所不欲,勿施于人。”这句话体现了“仁”的思想内涵,即要站在他人的角度思考问题,尊重他人的感受。

孟子继承和发展了孔子的思想,提出了“性善论”与“王道思想”,他认为人性本善,每个人都有善良的本性,只要通过后天的教育和修养,就能够发挥出这种本性。

他的“王道思想”主张统治者以仁爱之心治理国家,关心人民的疾苦,这样才能得到人民的拥护和支持。孟子的思想在当时具有重要的现实意义,对后世的政治思想也产生了深远的影响。

董仲舒是汉代儒学的重要代表人物,他提出了“天人感应”的思想,将儒家思想与阴阳五行学说相结合,为汉代的政治统治提供了理论依据。

他主张“罢黜百家,独尊儒术”,使儒家思想成为了官方正统思想,对中国封建社会的发展产生了深远的影响。

他的思想不仅在当时得到了统治者的认可和推行,而且在后世的儒家思想发展中也占据着重要的地位。

儒教思想从汉代成为官方哲学开始,对中国社会产生了深远的影响,它贯穿了中国封建社会的始终,成为了中国传统文化的主流思想。

在现代社会,儒教思想依然具有重要的价值,如“仁”的思想对于构建和谐社会,“礼”的思想对于规范社会秩序,都有着积极的作用,现代新儒学的兴起,更是对儒教思想进行了新的诠释和发展,使其在当代社会焕发出新的活力。

道教

道教的核心思想包括“道法自然、清静无为、养生修真”。“道法自然”强调人类应该顺应自然规律,不要过度干预自然。“清静无为”则主张人们保持内心的平静,不过分追求功名利禄。

“养生修真”则是道教的重要实践内容,通过各种养生方法来达到身心健康和延年益寿的目的。

太上老君即老子,是道教的创始人之一,他的《道德经》蕴含着深刻的宇宙观和人生哲理。

《道德经》中说:“道可道,非常道;名可名,非常名。”这句话表达了老子对“道”的深刻理解,即“道”是一种超越语言和概念的存在,它是宇宙万物的根源。老子的思想主张人们回归自然,追求内心的宁静和自由。

庄子继承和发展了老子的思想,他提出了“逍遥齐物”的思想,追求精神的自由和超越,他认为,人们应该摆脱世俗的束缚,以一种豁达的心态面对生活。

庄子的思想充满了浪漫主义色彩,他的寓言故事如“庖丁解牛”“鲲鹏展翅”等,都蕴含着深刻的哲理,对后世的文学和哲学产生了深远的影响。

张道陵是道教制度化的重要人物,他创立了天师道,使道教成为了一个有组织、有教义的宗教。

他强调“道”的神圣性,通过符箓、咒语等方式来为人治病、消灾祈福。天师道的创立,标志着道教从一种思想流派逐渐发展成为一个成熟的宗教。

道教的实践体系丰富多样,包括炼丹术、符箓派与全真教等。炼丹术是道教追求长生不老的一种实践方法,通过炼制丹药来达到延年益寿的目的。

符箓派则注重使用符箓、咒语等方式来驱邪治病、祈福禳灾,全真教则强调“三教合一”,提倡出家修行,通过内丹修炼来达到精神的升华。

这些实践体系不仅丰富了道教的内涵,而且对中国古代的科技、医学、文化等方面都产生了一定的影响。

佛教

佛教的核心思想包括“四谛八正道、缘起性空、因果轮回”。“四谛”即苦谛、集谛、灭谛、道谛,揭示了人生的苦难、苦难的根源、解脱的方法和最终的解脱境界。

“八正道”则是达到解脱的八种正确方法,包括正见、正思维、正语、正业、正命、正精进、正念、正定。

“缘起性空”认为世间万物都是由因缘和合而生,没有固定不变的实体,一切都是虚幻的。“因果轮回”则强调人们的行为会产生相应的后果,善有善报,恶有恶报,众生在六道中轮回。

释迦牟尼是原始佛教的奠基者,他在菩提树下悟道,创立了佛教,他目睹了人生的苦难,于是寻求解脱之道,最终觉悟成佛。

他的教义强调通过修行来摆脱苦难,达到涅槃的境界。释迦牟尼的思想对印度和整个亚洲地区的文化和宗教产生了深远的影响。

达摩是禅宗中国化的重要人物,他将禅宗传入中国,并开创了中国禅宗的先河。他强调“直指人心,见性成佛”,主张通过内心的觉悟来实现解脱。

达摩的思想对中国佛教的发展产生了重要的影响,禅宗逐渐成为中国佛教的主流宗派之一。

玄奘是唯识宗的代表人物,他西行取经,翻译了大量的佛经,为佛教在中国的传播和发展做出了重要贡献。

他的《大唐西域记》记录了他在西行途中的所见所闻,为研究古代印度和中亚地区的历史、文化提供了重要的资料。

玄奘的翻译工作不仅准确地传达了佛教经典的原意,而且对中国古代的语言、文学、哲学等方面也产生了积极的影响。

佛教在中国的本土化进程中,形成了天台宗、华严宗与禅宗等多个宗派。天台宗以《法华经》为主要经典,强调“一念三千”“三谛圆融”的思想。

华严宗以《华严经》为主要经典,主张“法界缘起”“事事无碍”的思想。禅宗则以“不立文字,教外别传”为特点,强调内心的觉悟和修行。

这些宗派的形成,丰富了中国佛教的内涵,使其更加适应中国社会的文化和心理需求。

九流

儒家者流

荀子是儒家思想的重要代表人物之一,他提出了“性恶论”与“礼法并重”的思想,与孟子的“性善论”不同,荀子认为人性本恶,人的善良行为是后天教育和环境影响的结果。

因此,他强调通过“礼”和“法”来规范人们的行为,维护社会的秩序。荀子的思想更加注重现实社会的治理,他认为只有通过严格的法律和道德规范,才能使人们遵守社会秩序,实现社会的和谐稳定。

荀子在教育体系和社会伦理构建方面做出了重要贡献。他主张通过教育来培养人们的道德品质和社会责任感,他的教育思想强调“学不可以已”,鼓励人们不断学习和进步。

在社会伦理方面,他提出了“君君、臣臣、父父、子子”的思想,强调每个人都应该遵守自己的社会角色和道德规范,这样才能实现社会的和谐。荀子的思想对后世的教育和社会伦理建设产生了深远的影响。

道家者流

杨朱主张“贵己重生”思想,他认为每个人都应该重视自己的生命和利益,不要为了追求功名利禄而牺牲自己的生命。

他的思想强调个体的价值和自由,反对过度的社会干预。杨朱的思想在当时具有一定的进步意义,它反映了人们对个体自由和权利的追求。

黄老学派则是将道家的“道”与法家的“法”相结合,形成了一种独特的政治哲学。他们主张统治者应该顺应自然规律,实行无为而治,但同时也要运用法律来维护社会秩序。

黄老学派的思想在汉初得到了广泛的应用,为汉初的政治稳定和经济发展做出了重要贡献。

例如,在汉文帝和汉景帝时期,统治者采用了黄老学派的思想,实行轻徭薄赋、与民休息的政策,使社会经济得到了迅速的恢复和发展。

法家者流

韩非子是法家思想的集大成者,他提出了“法术势三位一体”的思想。

“法”指的是法律制度,是治理国家的根本依据;“术”指的是统治方法和策略,是统治者驾驭群臣的手段;“势”指的是统治者的权威和地位,是推行法律和实施统治的保障。韩非子认为,只有将“法、术、势”三者有机结合起来,才能实现有效的统治。

商鞅是法家思想的重要实践者,他在秦国进行了变法,推行了一系列的改革措施,如废除井田制、实行郡县制、奖励耕织和军功等。

这些改革措施使秦国的经济得到了发展,军事力量得到了增强,为秦国统一六国奠定了基础。商鞅的变法实践证明了法家思想在国家治理中的有效性。

李斯是秦朝的重要政治家,他参与了秦朝中央集权制度的设计。他主张实行郡县制,加强中央对地方的控制;统一度量衡和文字,促进了国家的统一和文化的交流。

李斯的思想和实践对中国封建社会的政治制度产生了深远的影响,奠定了中国两千多年封建社会政治制度的基本格局。

墨家者流

墨子是墨家思想的创始人,他提出了“兼爱非攻”与“尚同尚贤”的思想。“兼爱”主张人们应该无差别地关爱他人,不分亲疏贵贱;“非攻”则反对战争,主张通过和平的方式解决争端。

“尚同尚贤”强调人们应该服从上级的领导,同时要选拔有才能的人来治理国家。墨子的思想反映了当时广大劳动人民的愿望,具有一定的进步性。

墨家在科技方面也做出了重要贡献,他们在光学、力学和城防技术等方面取得了显著的成就。

例如,墨家对小孔成像的原理进行了深入的研究,他们还发明了许多机械装置,用于战争和生产。

在城防技术方面,墨家提出了一系列的防御策略和技术,如修筑城墙、设置陷阱等,为古代城市的防御提供了重要的参考。

纵横家者流

苏秦是纵横家的代表人物之一,他主张合纵战略,即联合六国共同对抗秦国。

他通过游说各国君主,成功地促成了六国的合纵联盟,使秦国在一段时间内不敢轻易出兵东进。苏秦的合纵战略实践,展示了纵横家在外交领域的智慧和才能。

张仪则主张连横外交艺术,即秦国通过与六国中的个别国家结盟,来破坏合纵联盟,从而达到各个击破的目的。张仪的连横策略成功地瓦解了六国的合纵联盟,为秦国的统一大业做出了重要贡献。

纵横家的外交思想体现了战国时期的权变智慧,他们根据不同的形势和利益关系,灵活地运用外交手段,达到自己的政治目的。他们的思想和实践对后世的外交理论和实践产生了一定的影响。

农家者流

许行主张“君臣并耕”,他认为统治者应该与百姓一起参加劳动,共同创造财富。

他的思想反映了当时农民阶级对平等和公正的追求。许行的主张虽然在现实中难以实现,但它表达了农民阶级对理想社会的向往。

农家的农本思想强调农业在国家经济中的重要地位,认为农业是国家的根本。他们注重农业技术的发展和推广,对古代农业的发展做出了重要贡献。

例如,农家总结了许多农业生产经验,如适时耕种、合理施肥等,这些经验对提高农业产量起到了积极的作用。

名家者流

公孙龙提出了“白马非马论”,他从逻辑的角度对概念进行了深入的分析,认为“白马”和“马”是两个不同的概念,不能简单地等同。

公孙龙的思想虽然在当时引起了很大的争议,但它对中国古代逻辑学的发展起到了推动作用。

惠施提出了“合同异说”,他认为事物之间既有相同的一面,也有不同的一面,强调了事物的相对性。

惠施的思想对中国古代哲学的发展产生了一定的影响,它促使人们更加深入地思考事物的本质和关系。

名家的思想对逻辑学在中国的发展轨迹产生了重要的影响。他们通过对概念和逻辑的研究,推动了中国古代逻辑学的发展,为后世的哲学和科学研究提供了重要的方法和工具。

阴阳家者流

邹衍提出了“五德终始说”,他认为历史的发展是按照五行相生相克的规律进行的,每个朝代都代表着一种德行,当这种德行衰落时,就会被另一种德行所取代。

邹衍的思想虽然带有一定的神秘色彩,但它反映了当时人们对历史发展规律的一种探索。

阴阳家的思想对天文历法和中医理论产生了重要的影响。在天文历法方面,阴阳家将五行学说与天文现象相结合,制定了相应的历法。

在中医理论方面,阴阳家的思想被广泛应用于解释人体的生理病理现象,为中医的发展奠定了理论基础。

杂家者流

吕不韦主持编写了《吕氏春秋》,这本书体现了杂家的兼容并蓄思想。它融合了儒家、道家、法家、墨家等多个思想流派的观点,形成了一种独特的思想体系。

《吕氏春秋》的内容涵盖了政治、经济、文化、军事等多个方面,对后世的思想文化发展产生了一定的影响。

在秦汉之际,杂家的思想融合起到了重要的文化整合作用,它促进了不同思想流派之间的交流与融合,为中国传统文化的形成和发展做出了贡献。

杂家的思想体现了中国传统文化的包容性和开放性,它为后世的文化发展提供了有益的借鉴。

思想的交融与传承

魏晋玄学:儒道的融合

魏晋玄学是儒道融合的哲学突破,它产生于魏晋时期,当时社会动荡不安,人们对传统的儒家思想产生了怀疑,于是开始寻求新的思想寄托。

魏晋玄学以《老子》《庄子》《周易》为主要经典,探讨宇宙、人生等哲学问题。它将儒家的名教与道家的自然相结合,提出了“名教即自然”的思想,主张人们在遵守社会规范的同时,也要追求内心的自由和自然。

魏晋玄学的出现,丰富了中国古代哲学的内涵,对后世的哲学发展产生了深远的影响。

宋明理学:三教的合流

宋明理学是三教合流的思想结晶,它在吸收了儒教、道教和佛教思想的基础上,形成了一种新的思想体系。

宋明理学强调“天理”的至高无上性,认为“天理”是宇宙万物的根源和本体。它主张通过“格物致知”“存天理,灭人欲”等方法来达到对“天理”的认识和把握。

宋明理学对中国封建社会后期的政治、文化、教育等方面产生了深远的影响,成为了当时的官方正统思想。

近现代转型:传统思想的新生

近现代以来,随着中国社会的变革和西方文化的传入,传统思想面临着新的挑战和机遇。

在这一时期,许多学者对传统思想进行了现代诠释,试图将传统思想与现代社会相结合,使其在当代社会发挥新的作用。

例如,一些学者对儒家思想进行了重新解读,提出了“新儒家”的思想,强调儒家思想在现代社会中的价值和意义。

同时,传统思想也在不断地与西方文化进行交流和融合,为中国文化的现代化发展注入了新的活力。

三教九流

三教九流作为中国传统思想的重要组成部分,对中国文化的塑造起到了至关重要的作用。

它们共同构成了中国传统文化的丰富内涵,影响了中国人的价值观、思维方式和行为习惯。

从儒教的人伦秩序构建,到道教的自然自由追寻,再到佛教的心灵解脱之道,以及九流各学派的思想争鸣,都在中国文化的发展历程中留下了深刻的影响。