中国准备新建的西藏大型水坝,会对印度关系产生什么影响?

最近,有消息称中国计划在西藏新建大型水坝,此消息犹如一颗石子投入平静湖面,激起千层浪,尤其是引发了印度方面的强烈反应。印度媒体纷纷报道,甚至有部分政客及民众表现出极大的担忧与不满,言辞颇为激烈。

这一切聚焦的主角 —— 雅鲁藏布江,它发源于喜马拉雅山脉北麓的杰马央宗冰川,在中国境内自西向东横贯西藏南部,绕过喜马拉雅山脉最东端的南迦巴瓦峰后转向南流,经巴昔卡流出中国国境。

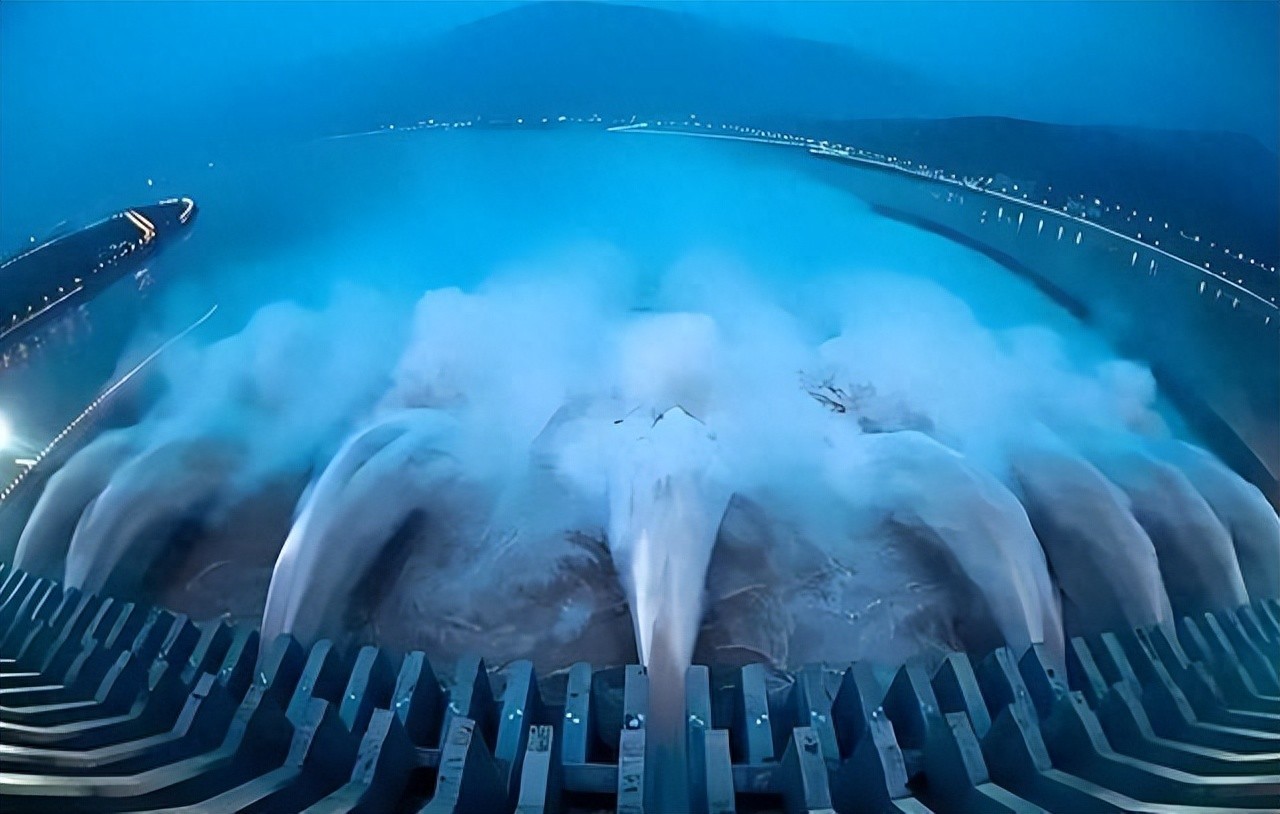

这条江可不简单,它是世界上海拔最高的大河之一,在中国境内全长 2057 多公里,流域面积 24.048 万平方公里,流出国境处的年径流量达 1400 亿立方米,仅次于长江、珠江,居全国第三位,天然水能蕴藏量更是高达 7911.6 万千瓦,仅次于长江,位居全国第二。其下游大拐弯地区,短短 50 公里直线距离内,形成了 2000 米的落差,汇集了近 7000 万千瓦的技术可开发资源,是水力发电界公认的全球最值得开发的河流之一,规模相当于 3 个多三峡电站,如此巨大的水能宝库,其开发潜力可想而知。

印度缘何焦虑

印度此番焦虑,原因是多方面的。首先,雅鲁藏布江流入印度后称为布拉马普特拉河,是印度东北部重要的水源,为农业灌溉、居民生活用水等提供支撑。印度担心中国建坝后,会减少下游的水量,影响其用水供应。但实际上,雅鲁藏布江的水量主要源于印度境内的降雨补充,中国境内截流对其总体水量影响有限。

其次,印度一直将南亚视为自家 “后院”,在区域事务上追求主导权。中国大型基础设施建设实力强劲,西藏水坝若建成,将彰显中国开发利用资源的强大能力,印度害怕自身在地区影响力被削弱,在与中国争夺区域话语权的博弈中处于劣势。

再者,中印之间曾有边境争端,历史遗留问题使得印度部分势力对中国心存芥蒂,容易戴着 “有色眼镜” 看待中国的发展建设。他们误解中国建设水坝的意图,臆想中国借此对印度进行战略牵制,进而在舆论上大肆渲染 “中国威胁论”,煽动民众情绪。

中方建坝考量

从中国的角度出发,修建西藏大型水坝有着诸多重要意义。首先是能源开发需求,中国经济持续增长,对清洁能源的渴望愈发强烈。雅鲁藏布江丰富的水能资源,若能合理开发,将转化为海量电能,有效缓解能源紧张局面,减少对传统化石能源的依赖,助力实现碳中和目标,推动能源结构绿色转型。

其次是推动西藏地区发展,西藏地理位置特殊,发展相对滞后。大型水坝建设及配套设施兴建,能创造大量就业岗位,吸引投资,带动相关产业崛起,如建筑、建材、运输等,为当地经济注入强劲动力,提升民众生活水平。

再者,水坝能增强水资源调控能力,优化配置,保障西藏地区农业灌溉、工业用水及居民生活用水需求,降低洪水等自然灾害风险,维护生态平衡,促进可持续发展。

并且,中国作为负责任大国,在水坝建设过程中定会严格遵循国际法与国际惯例,充分考虑下游国家合理关切,通过协商沟通、信息共享、建立合作机制等方式,保障下游国家合法权益,实现互利共赢。

对中印关系双面性

中印关系带来一定冲击,使双方关系更加紧张。印度长期以来对雅鲁藏布江(在印度称为布拉马普特拉河)流域的部分水事活动存在过度敏感的情况。在水坝建设初期,印度可能会以所谓 “上游控制水资源” 为借口,渲染中国威胁论。印度一些势力会将水坝建设解读为对其水资源的潜在威胁,因为雅鲁藏布江的水资源对印度东北部的农业灌溉和生活用水等至关重要。这种误解和无端猜疑会导致印度国内部分势力鼓噪,加剧中印在边境地区的紧张氛围。

然而,从科学的水资源管理角度来看,雅鲁藏布江水坝的建设如果合理规划和运行,能够在防洪、发电等方面发挥巨大效益。在长期运行过程中,中国可以与印度分享大坝在洪水调控方面的经验。例如,通过调节水库的泄洪量,可以帮助下游地区(包括印度部分区域)减轻洪水灾害。印度在这方面也可以与中国合作,提供其在下游河流水文监测等方面的数据,双方共同建立更加完善的跨境河流洪水预警机制。

在水资源利用效率提升方面,中国先进的灌溉技术和水资源调配模式可以通过双边合作项目传授给印度。印度是农业大国,提高水资源利用效率对其农业可持续发展至关重要。双方可以在农业节水灌溉、水资源循环利用等领域开展合作研究和技术交流。

随着水坝建设后在水资源管理等领域合作带来的实际利益显现,印度会认识到对抗性政策并不能为其带来更多好处。印度会看到中国建设水坝等基础设施的主要目的是为本国经济发展、生态保护等合理需求服务,而不是针对印度进行所谓的 “水资源遏制”。这种观念的转变会促使印度调整其对华的强硬态度,转向更加务实和合作的政策,从而为中印两国在更广泛的经济、文化等领域的友好合作创造良好的条件。