名家小传|罗家伦:需要被“重读”的清华校长

他是“五四运动”的学生领袖和命名人,年仅32岁时就就任清华大学的校长,他还是中央大学的10年掌权者,他就是罗家伦。今天我们就带着大家重新回到那个动荡与希望、启蒙与救亡并存的年代,来讲述罗家伦的故事。

罗家伦

一、多元化的思想体系

1897年,罗家伦生于江西南昌。从小母亲就指导他学习识字和背诵诗文。罗家伦的父亲罗传珍曾任江西进贤等县的知县,思想比较进步,对罗家伦影响很大。除了讲授诗词及历史故事外,罗传珍还委托友人从上海购买新书报供罗家伦阅读。在这样的耳濡目染下,不仅使罗家伦在文史方面功底深厚,还使他的眼界得以拓宽。

罗家伦家族

辛亥革命爆发后,罗家伦就读于美国传教士所办的英文夜校,开始学习英文。1914年,17岁的罗家伦进入上海复旦公学读书,开始接受正规的新式教育。在这里,他接受了大量先进思想的浸润,他不仅学习成绩优异,还担任《复旦杂志》的编辑,开始以斐然的文采传播自己的理念。

1917年,罗家伦参加了北京大学在上海的招生考试。批阅国文考卷的胡适给他打了满分,称赞他为“有文学才华的考生”。然而对于数学一窍不通的罗家伦,数学成绩并不尽如人意。胡适将罗家伦的情况告知蔡元培校长,并提出想破格录取罗家伦的建议。对于这样一个建议,当时的招生委员会和蔡元培本人都无异议。最终由校长蔡元培果断拍板,破格录取罗家伦。同年秋,罗家伦入北大学习,主修外国文学。

入学北大后,罗家伦在学问方面“有贪多务得的坏习惯”,常常“跨系选课”,并时常去胡适家中“请教受益”。1918年夏,罗家伦与傅斯年、徐彦之、俞平伯等筹组“新潮社”,发行《新潮》杂志,倡导新文化运动。“新潮”的名称就是根据罗家伦的提议确定的。

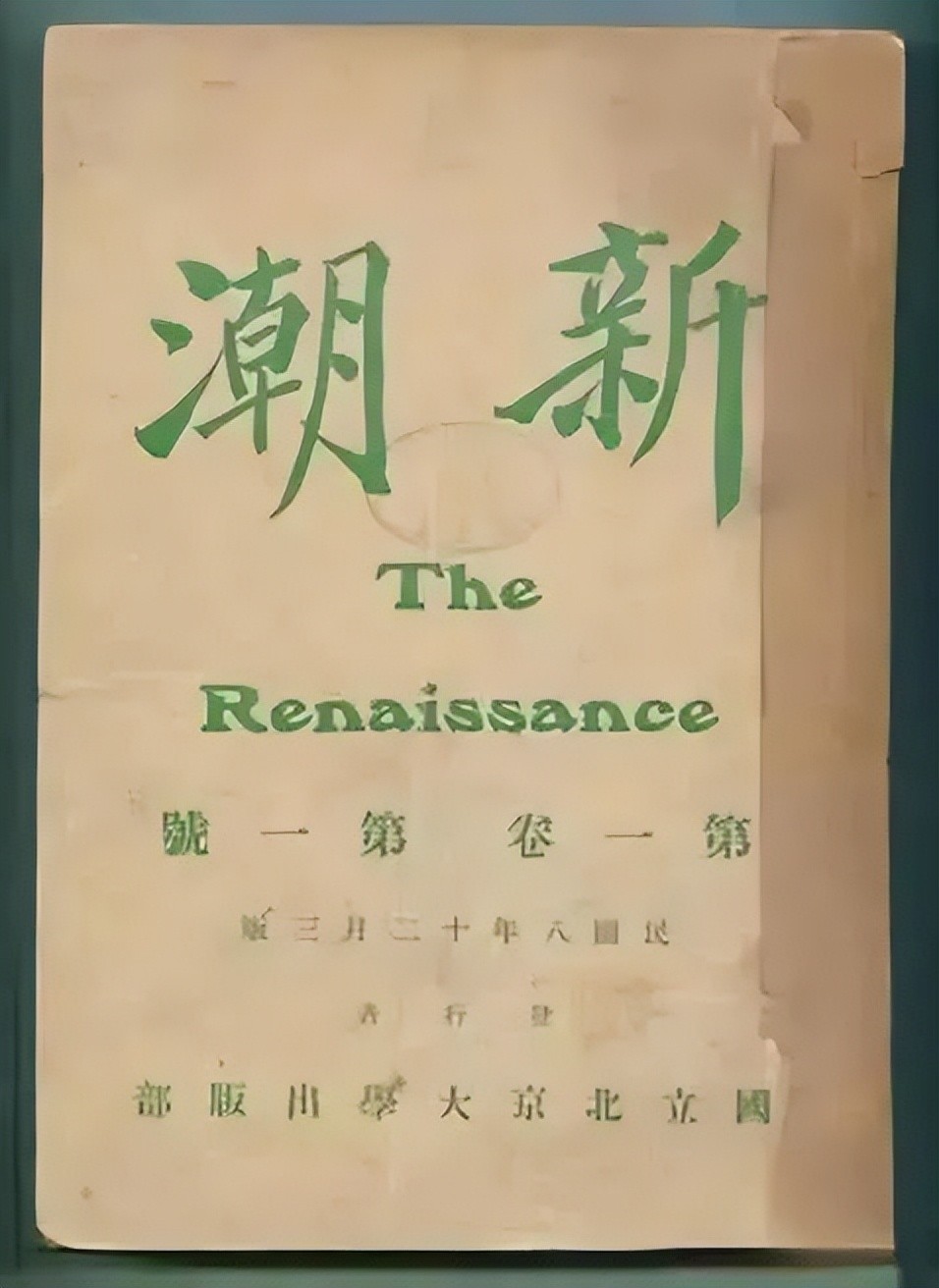

《新潮》杂志

从1919年1月1日出刊,到1920年秋赴美留学,罗家伦在该刊共发表论文、演说记录、评论、书评、诗歌、通信等各种体裁的文章36篇,是仅次于傅斯年的第二位“主笔”。

1920年秋,经校长蔡元培推荐,罗家伦获得穆藕初奖学金资助,与段锡朋、汪敬熙等人赴美留学,并进入普林斯顿大学攻读历史、哲学。1921年,他转入哥伦比亚大学研究院,攻读教育哲学及思想史。1923年,又赴德国柏林大学历史研究所攻读,且广泛涉猎文学、史学、哲学、教育、民族、地理等多个领域。1925年,罗家伦又前往法国巴黎大学主修哲学和历史。

1920年罗家伦等人在纽约合影

(后排左罗家伦、右冯友兰、中间坐者为杨振声)

正是由于这样的学习经历,使罗家伦的思想体系呈现出多元化的特点。

二、 “五四健将”

“五四健将”是罗家伦身上最醒目的标签之一。

在北大,罗家伦与傅斯年齐名。他们创办的《新潮》月刊,与《新青年》互成掎角之势,成为新文化运动的两座桥头堡。

罗家伦不仅是一位热烈呼唤新思潮、热心于新文化运动和社会改造的“弄潮儿”,也是一位积极投身学生爱国运动的“实际的人”。

“五四”运动后爱国实业家穆藕初资助段锡朋等五人(后排右起:周炳林、段锡朋、罗家伦;前排:汪敬熙、康白情)赴美留学时留影。

1919年5月4日上午10点,罗家伦与傅斯年等学生代表召开游行示威筹备会议,傅斯年和罗家伦分担不同角色。傅斯年是掌旗人,罗家伦是操觚手,一个“上马杀敌”,一个“下马草檄”。

“五四”当天,罗家伦临急受命起草宣言,据说他仅用15分钟就写成《北京学界全体宣言》。这篇宣言是“五四”当天唯一的印刷品,此文气魄之雄壮,多少爱国者读之无不热血沸腾。罗家伦一举成名天下知,那时他还未满二十二岁。

罗家伦不仅是《北京学界全体宣言》的起草者,还是"五四运动"重要的组织者之一。此外,他还是"五四运动"一词的较早使用者,曾撰文《五四运动的精神》,阐述什么是五四精神。无论从哪个方面来看,罗家伦都堪称“五四运动的健将”。

美国摄影师詹布鲁恩拍摄的五四运动示威者

三、“天生的大学校长”

国立清华大学校长和国立中央大学校长的经历是罗家伦一生中“最负时誉”的时期。

01 执掌清华

1926年,游学欧美多年的罗家伦回国后在东南大学任教,再后来出任战地政务委员会教育处长。

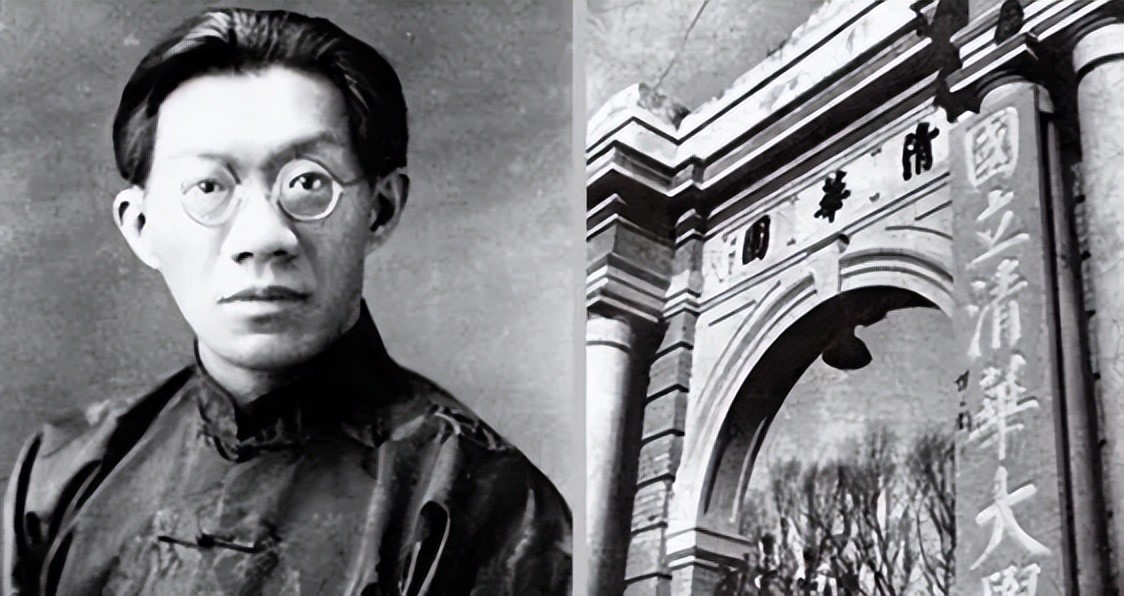

两年后,罗家伦在时任国民政府教育部长的蔡元培的推荐下,成为清华大学首任校长,那一年他只有32岁,是清华史上最年轻的校长。

1928年,罗家伦担任清华大学校长(前排中)

新官上任三把火,罗家伦到清华后,提出“学术独立”,为此,他对清华进行了大刀阔斧的改革。

将原隶属于外交部的“清华学校”升格为“国立清华大学”,是罗家伦在清华时最大的贡献之一。当年清华大学国学研究院的导师陈寅恪先生,在谈到这点时说:“志希(罗家伦的字)在清华,把清华正式地办成一座国立大学,功德是很高的。”

罗家伦还以前所未有的改革力度重新聘任教师。在当时,清华大学教授的水平参差不齐。罗家伦认为“罗织良好的教师,是大学校长第一个责任”。

为了提高教授的整体水准,罗家伦或解聘或新聘或续聘。原有的55名教授中,只续聘了18人。另行增聘的近30名教师中,毕业于清华的仅占三分之一。来自金陵大学、东南大学的一大批化学、物理和生物学科的助教进入清华担任讲师,由此奠定了清华实验科学的雄厚根基。刘备三顾茅庐请诸葛传为佳话,罗家伦罗织教授堪称经典。

1929年至1930年间在清华大学留影

前排左起:叶企孙、潘光旦、罗家伦、梅贻琦、冯友兰、朱自清

后排左二浦薛风,左三陈岱孙,左四顾毓琇

十多年后,罗家伦在贵阳清华同学会的演讲中曾说:“我心里最满意的乃是我手上组织成功的教学集团。”的确,清华鼎盛时期的名教授中有好些都是罗家伦聘请来的。除了重新聘任教师外,罗家伦还削减过高的职员薪金,提高教师薪水,改善教授待遇,从而稳定了教师队伍,激发了教师的教学积极性。

清华大学1932年度校务会议成员合影

左起:叶企孙、陈岱孙、冯友兰、梅贻琦、杨公兆、张子高

此外,清华大学原是由部分中美庚子赔款所办起的学校,原隶属外交部,那笔赔款原存在美国,罗家伦通过外交部和教育部争回这笔赔款,成立清华基金。清华每年除了有额定的教育经费到账,还可动用基金四十万元。罗家伦主持建造了全新的图书馆、生物馆、天文台、大礼堂、学生宿舍、教职员住宅等硬件设施。

罗家伦到任时正赶上暑假招生,他便在招生启事上写上“男女兼收”。于是,清华大学迎来了清华史上第一批女学生。

罗家伦还整顿清华各学系,重订各系新课表。基于学术独立方面的考虑,罗家伦停止全部毕业生留学美国的做法,改为以公开考试的办法,选送部分成绩优秀的学生赴美留学,而学校则以培养本地人才为主,使清华正式入于国家的教育系统。

罗家伦执掌清华不足两年,时间虽然短暂,却做了许多开拓性的贡献。

罗家伦与清华大学

02 入主中大的10年

1932年8月,36岁的罗家伦就任中央大学校长。当时的中央大学因“九· 一八”事变后学潮澎湃,面临解散危机,可以说罗家伦“受任于动乱之际,奉命于危难之间”。

国立中央大学

罗家伦以他年轻时游学欧美的经历,希望自己掌管下的中央大学无论在课程、设备及学术环境方面,都显现出一个新式学校的风范。

到任之初,罗家伦即以明晰的教育理念提出“六字”治校方针(安定、充实、发展)与“四字”学风(诚、朴、雄、伟),并把“创造有机体的民族文化”作为中央大学的使命,为学校的恢复与发展指明了前进的方向。

南大校史博物馆,大厅印着罗家伦定的校训

罗家伦一上任,便聘任孙本文、张广舆为教务长和总务长,确定文学院院长汪东等人为甄别考试委员。当时大学的教师分专任和兼任两种,而罗家伦则主张教师队伍以专任为主,其原则是“凡可请其专任者,莫不请其专”,以求其心无二用,专心在中大授课。

由于用心求访,礼贤下士,所以罗家伦能请到北洋大学出身、后来留美成绩极为优异的卢孝侯为工学院院长,而诸如经济学家马寅初,艺术大师徐悲鸿、张大千,诗人宗白华、闻一多、徐志摩,农学家梁希、金善宝,生物学家童第周,化学家高济宇,政治学家张奚若,建筑学家刘敦桢,国学大师黄侃等各领域的顶尖人才,齐聚中大,堪称群英荟萃,盛极一时。

罗家伦信札

罗家伦在中央大学担任校长时,还经常邀请中外名流、学者,包括周恩来、马寅初等来校演讲。按他的设想,中央大学的目标应该是柏林大学、牛津大学、巴黎大学等这些国立大学里一流的大学。

罗家伦执掌校政的第五个年头,中央大学就已与北京大学、清华大学齐名,甚至有过之而无不及。为此,罗家伦决定发展中央大学,且得到了当时国民政府的支持和批准。他将校址选在了南京的石子岗、铁心桥一带,这所新校能容纳五千到一万名学生,不仅用于教学,还配有供学生实习的场所。然而,历史与罗家伦开了一个苦涩的玩笑,这座理想的学术都城因为卢沟桥事变的发生,永远地成为罗家伦心中“玫瑰色的甜梦”。

中央大学西迁途中

罗家伦在重重误解中力排众议,决定将中央大学从南京迁往重庆。尽管沪宁一线的战事日益吃紧,这所“首都大学”却在各方面准备比较充裕的情况下,有条不紊地将大量图书仪器装入事先准备好的数千个大木箱内,并借助卢作孚的长江航运浩浩荡荡溯江西上。师生员工们也有组织地分批迁徙入川。

1937年11月,中央大学西迁至重庆沙坪坝,在重庆大学借出的松林坡建造校舍开学,于烽火连天之中书声琅琅、弦歌不绝,这在中国教育史上是史无前例的。罗家伦这次准备充分的完满迁校,为中国保存了一所完整的大学,也使得中央大学在抗战初期的高校中独占鳌头。抗战时期,中央大学师资、学科、设备等诸方面都超过清华、北大、南开三校联合的西南联合大学。学生共4719名,超过西南联大一倍多。

1953年,罗家伦与胡适

结语

1941年秋,罗家伦请辞中央大学校长,离开了教育工作岗位。1949年赴台湾,1969年病逝于台北,享年72岁。

1963年,罗家伦全家福

前排左起:罗家伦抱次外孙女张一娜,长外孙女张一纶、张维桢

后排左起:长女罗久芳,夫婿张桂生、次女罗久华

在大陆学术界,长期以来,罗家伦一直是一个被“符号化”了的人物。人们谈及罗家伦、研究罗家伦,一般都是从一个政治人物的角度来褒贬臧否。及至改革开放以来,学术界以学术研究的角度来重新审视那些曾经活跃在历史舞台上形形色色的人物的时候,罗家伦才开始走入人们的视野,但依然不是大家感兴趣的“热点”。

今天我们写此篇,既是对于罗家伦的纪念,也希望这样一个需要被“重读”的人物,能够被更多人所知晓。

(本文部分内容摘自中国共产党新闻网)

罗家伦(1897-1969),浙江绍兴人,字志希。1917年入北京大学,曾参与发起组织新潮社,创办《新潮》月刊,积极参加五四运动,成为学生运动的代表性人物之一。1920年后赴欧美留学。1926年回国历任清华大学、中央大学校长,国民党中央党史编纂委员会副主任委员,驻印度大使。1950年到台湾后,曾任国民党中央党史编纂委员会主任委员、国民党中央评议委员等职。著有《科学与玄学》《中山先生伦敦蒙难史料考订》等。